한국일보 인터넷판 2012년 5월 28일에 올라온 칼럼, 천정환 교수(성균관대 국문학)의 글이다. 제목은 '홍세화 김종철이 만나야 할 이유'.

통합진보당 사태를 두고 '진보의 죽음' 운운한 사람도 있지만 과장 아닌가. 진보당은 진보의 일부일 뿐이다. 진보당 때문에 초래된 이 위기가 차라리 좋은 기회로 느껴진다. 드디어 한국 사회운동과 진보정치가 북한과 근대적 민족주의의 그늘로부터, 그리고 주사파적이거나 마키아벨리적인 정치를 벗어나서, 노선으로나 정치문화에 있어서나 새롭게 시작할 기회가 아닌가.

그래서 의회정치를 지향하는 세력들 중에서는 당장 녹색당과 진보신당을 떠올릴 수밖에 없다. 두 당은 이전투구 권력다툼과 종북 문제로부터 여러 걸음 떨어져 있으면서, 진보의 원칙에 상대적으로 충실하다. 또한 한국사회에서 노동ㆍ소수자ㆍ생명 등의 문제에 대한 가장 적절하고 미래적인 의제를 고뇌하는 운동의 흐름을 두 당이 대변하고 있다고 생각한다.

그러나 알다시피 두 당은 지난 총선에서 초라한 성적으로 해산당할 수밖에 없었다. 물론 재창당 작업을 전보다 더 열정적으로 하고 있는 듯하지만 여전히 일반의 관심을 끌기에는 미미하다. 많은 이유가 있겠지만 내적으로 그들의 논리가 여전히 어렵고 관념적이며 그들의 '정치'가 아직 폐쇄적이거나 자기만족적이기 때문일 것이다.

진보신당의 정치적 상상력은 일면 고전적 이념에 기대있고 그래서 '노동'에 중심을 둔다 하지만, 정작 21세기적인 노동의 상황을 정치화하기 위한 어떤 적극적인 노선이 있는지는 좀 막연하다. 정치문화에 있어서도 진보신당에는 활동가보다는 평론가나 이론가가 더 많고, 당의 기반도 노동자보다는 많이 배운 지식인과 수도권 중간층에 두고 있다는 평도 있다. 통진당의 처참한 꼴이 진보의 노선과 정치문화의 재구성을 요청한다면 기실 진보신당에게도 요구되는 것이 많을 것이다. 물론 다른 각도에서 그렇다.

한편 녹색당의 가치는 선하고 고매하기 이를 데 없다. 녹색당 강령을 읽노라면 저절로 착하고 이상적인 인간이 되는 느낌이 든다. 그러나 바로 거기에 약점도 있는 듯하다. 이상에 비해서는 실천의 방략이 상당히 왜소한 느낌이다. 이를테면 개발과 성장주의를 거부한다지만, 개발과 '성장'에 당장 실제로 이해관계가 달린 많은 가난한 소상공인이나 노동자들을 설득하거나, 그들에 대한 현실적인 정책을 내오는 것은 아직 추상적인 단계인듯하다. 또한 녹색당의 정치문화는 비폭력적이고 심지어 '비정치의 정치'를 표방해 '더러운' 현실정치에서 가장 동떨어져 있다 할 수 있겠으나, 정치에 관한 한 녹색당은 아직 '싹'이나 '아마추어'에 불과한지도 모른다. 하지만 녹색당의 노선은 시민의 구체적이고 작은 삶들 속에서 실천할 수 있는 신자유주의 극복을 표현하고 있음에 분명하다.

그래서 필자는 두 당의 정신을 대표하는 김종철 녹색평론 발행인과 홍세화 진보신당 대표가 만나서 빨리 대화하기를 완곡히 청하고 싶다. 두 사람은 가장 양심적인 실천가이자 인문주의적 지식인으로서, 많은 노동자ㆍ시민ㆍ지식인의 존경을 받아왔다. 두 사람이 이후 진보정당정치의 책임까지 짊어지라는 게 아니라, 이들의 대화가 진보의 상상력과 담론 지형의 변화를 위한 계기가 되었으면 한다는 것이다.

두 당은 정치문화와 노선ㆍ경험이 서로 많이 다르다. 녹색당의 강령적인 내용인 '비폭력대화' 같은 것만 봐도 차이는 확연하다. 그러나 풀뿌리 생활정치와 노동이, '생태'와 '복지'가 결합할 방법론이 제출되지 않으면 안 된다. 좀 길게 보면서라도 두 당으로 대변되는 녹색과 적색의 정치가 서로를 용납하고 수렴하고, 새로운 지도자를 배출해야 한다. 또한 현실적으로도, 서로를 의지하거나 핑계로 삼아야 '진보당 이후'의 새로운 진보정치의 틀을 만들어낼 수 있지 않을까.

그리하여 진보당의 낡은 운동권들과 권력중독자들 때문에 진보에 크게 실망한 시민ㆍ노동자들에게 희망을 줘어야 한다. 진보당 사태의 가장 큰 문제는 진보에 대한 시민과 민중의 실망이다. 극우 수구세력의 노림수도 거기에 있겠다. 하지만 현실에는 여전히 정치에 대한 건강한 관심을 갖고 있는 수백만의 노동자ㆍ시민과 청년들이 있다. 언론도 이제 진흙탕 보다는 다른 대안과 새로운 희망에 관심을 기울일 때가 아닌가 싶다.

2012년 5월 28일 월요일

2012년 5월 16일 수요일

독일의 북스타트, '레제스타트'

한국간행물윤리위원회의 '독서인' 누리집에 실린, 김유빈(독일 뮌헨공과대학 소비자학과 석사과정) 씨의 글, 독일의 독서재단(Stiftung Lesen)이 펼치고 있는 레제스타트에 대한 소개의 글이다. 독서의 시작은 어릴 때부터… 독일의 어린이 독서 진흥 캠페인 “Lesestart”

“세 살 버릇 여든까지 간다” 라는 속담이 있다. 어릴 때 몸에 밴 버릇은 나이가 들어도 그대로 간직하고 있음을 비유해 이르는 말이다. 과연 이러한 속담은 우리나라에만 있는 것일까? “Was Hanschen nicht lernt, Hans nimmermehr“. 어린이 한스가 배우지 않은 것은 어른 한스도 영영 배우지 못한다는 독일의 속담이다. 어린 시절의 교육이 인생에서 얼마나 중요한 역할을 하는지를 알 수 있는 구절이다. 독일독서재단에서는 어린이들이 자연스럽게 책과 함께 성장할 수 있도록 “Lesestart“라는 독서 진흥 캠페인을 벌이고 있다. 독일어로 “읽다“ 라는 뜻인 “lesen“과 영어의 “시작하다“ 인 “start“를 합쳐 만든 “Lesestart“ 캠페인, 한스가 어렸을 때부터 책을 가까이 둔다면 어른이 되어서도 그럴 것이라는 독일독서재단의 깊은 뜻을 알아볼 수 있다.

u Lesestart

“Lesestart“ 캠페인은 영국의 “Bookstart“ 독서 캠페인을 모델로 하여 2008년에 처음으로 시작되었다. 사람이 더 어린 나이에 책을 접한다면 그의 글을 읽고 쓸 줄 아는 능력이 그렇지 않은 이에 비해 훨씬 더 많이 발전한다는 사실에서 출발한 “Lesestart“ 캠페인. 부모들이 어린이들에게 큰 소리로 책을 읽어주며 그들이 상상의 나래를 펼칠 수 있도록 장려하는 독서환경 만들기 운동. 이는 곧 독서가 어느 특정 집단에 한정되어 있는 것이 아니라 모든 사회 구성원이 즐길 수 있는 생활의 일부분이라는 점을 보여준다. 도서관, 어린이 병원, 지자체, 유치원과 학교 등 다양한 기관에서 이 캠페인에 적극적으로 참여하고 있으며 독일의 유명 인사들도 직접 홍보에 참여하고 있다. “Lesestart“ 캠페인은 독일에서 태어나고 자라난 사람들 뿐만 아니라 독일로 이민을 온 이주자들을 위해 다양한 언어로 독서를 권하고 있기 때문에 터키인, 러시아인, 폴란드인들도 어려움 없이 그들의 모국어로 캠페인에 참여할 수 있다.

2011년부터는 연방교육부의 후원을 받으며 삶을 위한 독서 세 단계 프로그램을 진행하고 있다. 총 8년을 주기로 하는 이 프로그램은 1세 ? 3세, 3세 ? 6세, 6세 이상의 아동 등 어린이의 연령에 따라 나뉘어져 그 시기에 맞는 수준의 책과 자료를 각 기관에서 찾아 볼 수 있다.

3살부터 6살에 속하는 어린이들을 위한 두 번째 단계는 첫 번째 단계와 마찬가지로 부모의 역할에 많은 비중을 두고 있다. 독일의 전국에 퍼져 있는 도서관에서는 “Lesestart“ 캠페인의 일환으로 어린이 책, Lesestart 가이드, 색칠공부 책, 도서관 안내 책자, 부모님들께 보내는 편지 등을 나눠 주며 이외에도 구연 동화, 큰소리로 책 읽어주기, 게임 등 여러 가지 프로그램을 구상하여 어린이들이 조금 더 책에 관심을 가질 수 있도록 노력하고 있다. 그 때문인지 도서관에서는 바구니를 들고 다니며 맘에 드는 책을 골라 담는 어린이, 어떤 책이 조금 더 좋을까 유심히 살펴보는 아버지, 아이와 나란히 앉아 책을 한 장씩 넘겨주는 어머니, 도서관을 놀이터처럼 여기며 친구들과 땅바닥에 앉아 놀이를 하는 아이들 등 어른과 어린이들이 하나 되어 도서관을 즐기는 모습을 발견할 수 있다

.

----------------------------------아이를 위한 책을 고르는 아버지 자리에 앉아 독서를 즐기는 어린이들 읽고 싶은 책을 살펴보는 아이

세 번째 단계는 주로 학교에 입학하게 되는 어린이들을 중심으로 짜여 있다. 그들이 자신만의 독서 세계를 확립할 수 있도록 하는 것이 주된 목적이며, 학교에서 읽기 책, 부모님 가이드, 독서 수업 계획표, 책가방과 도서관 초대카드, 부모님께 보내는 편지 등을 받아볼 수 있다. 학교는 어린이들이 스스로 책을 읽을 수 있고 그에 대해 자신의 생각을 표현할 수 있는 독립심을 길러주기 위해 많은 노력을 하고 있다.

참고1: 김경연 선생의 글, '독서문화운동의 현황과 21세기의 전망'

참고2: Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen

Aktuelle Entwicklungen

Jetzt geht‘s Los!

Eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung wird während der gesamten Dauer des Programms überprüfen, ob „Lesestart-Kinder“ tatsächlich besser Lesen lernen, inwiefern die Eltern mehr vorlesen und inwiefern sie ihre Kinder beim Lesen lernen unterstützen. Die Berliner InterVal GmbH führt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die wissenschaftliche Begleitung in Kooperation mit dem Institut für Deutsche Sprache und Literatur II der Universität Köln und der AG Kinder- und Jugendpsychiatrische Epidemiologie und Evaluation am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durch.

Lesestart 캠페인에 참여하고 있는 독일의 각종 기관들

u Lesestart 캠페인의 마스코트 ? 캥거루

독서재단의 마스코트 캥거루. 마스코트의 의미는 과연 무엇일까? 한 걸음 한 걸음 멀리도 뛰는 캥거루. “Wer liest kann große Sprpungen machen.“ (책을 읽는 이는 앞으로 크게 나아갈 수 있다) 라는 모토에서 알 수 있듯이 독서를 하면 더 넓은 세상을 발견하고 개척해 나갈 수 있다는 뜻이 숨어 있다. 또한 엄마와 아기가 항상 같이 다니는 캥거루의 모습에서 부모와 어린이가 함께 하는 독서를 중요시 하고 있음을 알 수 있다

u Lesestart 운동 ? 세 단계 프로젝트

독서재단의 마스코트 캥거루. 마스코트의 의미는 과연 무엇일까? 한 걸음 한 걸음 멀리도 뛰는 캥거루. “Wer liest kann große Sprpungen machen.“ (책을 읽는 이는 앞으로 크게 나아갈 수 있다) 라는 모토에서 알 수 있듯이 독서를 하면 더 넓은 세상을 발견하고 개척해 나갈 수 있다는 뜻이 숨어 있다. 또한 엄마와 아기가 항상 같이 다니는 캥거루의 모습에서 부모와 어린이가 함께 하는 독서를 중요시 하고 있음을 알 수 있다

u Lesestart 운동 ? 세 단계 프로젝트

2011년부터는 연방교육부의 후원을 받으며 삶을 위한 독서 세 단계 프로그램을 진행하고 있다. 총 8년을 주기로 하는 이 프로그램은 1세 ? 3세, 3세 ? 6세, 6세 이상의 아동 등 어린이의 연령에 따라 나뉘어져 그 시기에 맞는 수준의 책과 자료를 각 기관에서 찾아 볼 수 있다.

특히, 1단계인 유아때 접하는 책들은 아이들의 언어 발달 능력이나 사회성을 길러주므로 이 시기에 자주 방문하게 되는 소아과에서 부모들에게 책 읽어주기를 장려하고 있다. 부모들은 독일독서재단과 연방교육부가 마련한 자료들인 이야기책, Lesestart 미니책, 가이드북, 독서일기, 포스터, 도서관 이용 안내 책자, DVD 등을 무료로 받을 수 있으며, 이를 통해 아이들의 독서 교육에 관심이 덜했던 이들도 어린이의 건강한 성장에 있어서의 독서의 중요성을 다시 한번 깨닫게 되는 것이다.

3살부터 6살에 속하는 어린이들을 위한 두 번째 단계는 첫 번째 단계와 마찬가지로 부모의 역할에 많은 비중을 두고 있다. 독일의 전국에 퍼져 있는 도서관에서는 “Lesestart“ 캠페인의 일환으로 어린이 책, Lesestart 가이드, 색칠공부 책, 도서관 안내 책자, 부모님들께 보내는 편지 등을 나눠 주며 이외에도 구연 동화, 큰소리로 책 읽어주기, 게임 등 여러 가지 프로그램을 구상하여 어린이들이 조금 더 책에 관심을 가질 수 있도록 노력하고 있다. 그 때문인지 도서관에서는 바구니를 들고 다니며 맘에 드는 책을 골라 담는 어린이, 어떤 책이 조금 더 좋을까 유심히 살펴보는 아버지, 아이와 나란히 앉아 책을 한 장씩 넘겨주는 어머니, 도서관을 놀이터처럼 여기며 친구들과 땅바닥에 앉아 놀이를 하는 아이들 등 어른과 어린이들이 하나 되어 도서관을 즐기는 모습을 발견할 수 있다

.

----------------------------------아이를 위한 책을 고르는 아버지 자리에 앉아 독서를 즐기는 어린이들 읽고 싶은 책을 살펴보는 아이

세 번째 단계는 주로 학교에 입학하게 되는 어린이들을 중심으로 짜여 있다. 그들이 자신만의 독서 세계를 확립할 수 있도록 하는 것이 주된 목적이며, 학교에서 읽기 책, 부모님 가이드, 독서 수업 계획표, 책가방과 도서관 초대카드, 부모님께 보내는 편지 등을 받아볼 수 있다. 학교는 어린이들이 스스로 책을 읽을 수 있고 그에 대해 자신의 생각을 표현할 수 있는 독립심을 길러주기 위해 많은 노력을 하고 있다.

참고1: 김경연 선생의 글, '독서문화운동의 현황과 21세기의 전망'

참고2: Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen

Aktuelle Entwicklungen

©BMBF/L. Chaperon

Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Annette Schavan beim bundesweiten Lesestart-Auftakttermin am 17. November 2011 in einer Kinderarztpraxis in Berlin-Neukölln

Jetzt geht‘s Los!

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Stiftung Lesen starten das größte Leseförderungsprogramm Deutschlands

„Die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, ist die Grundlage für gute Bildungschancen“, betonte Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, als sie am 17. November 2011 die ersten Lesestart-Sets an junge Familien überreichte. „Wir schaffen mit unserem Programm Bildungsgerechtigkeit – und zwar ganz konkret und dauerhaft. Wir ermutigen Eltern zum Vorlesen und Kinder zum Lesen.“

Damit ist die deutschlandweit größte Initiative zur Leseförderung gestartet. „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“ begleitet Kinder und Eltern in den entscheidenden frühen Jahren bis zum Eintritt in die Schule. Insgesamt 4,5 Millionen Lesestart-Sets für Kinder verschiedenen Alters werden in den kommenden Jahren ausgegeben. Jedes Set umfasst ein altersgerechtes Buch sowie Tipps und Informationsmaterial für die Eltern – die Hinweise, wie sie das Lesen fördern können und welche Angebote es vor Ort gibt, sind zusätzlich auf Polnisch, Russisch und Türkisch enthalten.

„Die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, ist die Grundlage für gute Bildungschancen“, betonte Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, als sie am 17. November 2011 die ersten Lesestart-Sets an junge Familien überreichte. „Wir schaffen mit unserem Programm Bildungsgerechtigkeit – und zwar ganz konkret und dauerhaft. Wir ermutigen Eltern zum Vorlesen und Kinder zum Lesen.“

Damit ist die deutschlandweit größte Initiative zur Leseförderung gestartet. „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“ begleitet Kinder und Eltern in den entscheidenden frühen Jahren bis zum Eintritt in die Schule. Insgesamt 4,5 Millionen Lesestart-Sets für Kinder verschiedenen Alters werden in den kommenden Jahren ausgegeben. Jedes Set umfasst ein altersgerechtes Buch sowie Tipps und Informationsmaterial für die Eltern – die Hinweise, wie sie das Lesen fördern können und welche Angebote es vor Ort gibt, sind zusätzlich auf Polnisch, Russisch und Türkisch enthalten.

- Lesestart 1 richtet sich an einjährige Kinder und ihre Eltern. Zu diesem Zeitpunkt werden die Eltern dafür sensibilisiert, wie wichtig Bücher und Vorlesen für die Entwicklung des Kindes sind. Im Rahmen der verpflichtenden sechsten Vorsorgeuntersuchung („U6“) übergibt ihnen der behandelnde Kinder- und Jugendarzt respektive die Ärztin ein Lesestart-Set. Darin befinden sich ein Buch, Lesetipps für Eltern in mehreren Sprachen und Hinweise auf Hilfen und Initiativen vor Ort.

- Lesestart 2 richtet sich an Kinder im Alter von drei Jahren und ihre Eltern. Erneut erhalten Eltern und Kinder ein Lesestart-Set, diesmal allerdings in den örtlichen Bibliotheken, die dazu eng mit den Kindertagesstätten zusammenarbeiten. Kinder und Eltern lernen damit einen zentralen Ort des Lesens und Vorlesens kennen.

- Lesestart 3 richtet sich an Kinder im Moment des Eintritts in die Schule und an ihre Eltern. Das dritte Lesestart-Set wird in der Schule überreicht und trägt dazu bei, die Kinder zum Selber-Lesen zu motivieren und die Eltern dafür zu sensibilisieren, dass die Kinder in dieser Schlüsselphase des Lernens in besonderem Maße auf ihre Unterstützung angewiesen sind.

Eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung wird während der gesamten Dauer des Programms überprüfen, ob „Lesestart-Kinder“ tatsächlich besser Lesen lernen, inwiefern die Eltern mehr vorlesen und inwiefern sie ihre Kinder beim Lesen lernen unterstützen. Die Berliner InterVal GmbH führt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung die wissenschaftliche Begleitung in Kooperation mit dem Institut für Deutsche Sprache und Literatur II der Universität Köln und der AG Kinder- und Jugendpsychiatrische Epidemiologie und Evaluation am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durch.

2012년 5월 15일 화요일

서울교육 희망 공동선언문

2012 서울 교육 희망 공동 선언 5. 14 서울 교육 희망을 위한 약속

우리는 “새로운 교육으로 새로운 서울, 새로운 대한민국을 세워야 한다.”는 절박한 마음으로 이렇게 모였다. 우리는 아이들이 삶의 기쁨과 행복을 빼앗기고, 꿈조차 꿀 수 없는 세대로 전락하지 않도록 하기 위해서 ‘새로운 서울 교육’을 향한 공동의 결의와 각오를 선포하고자 한다.

교육은 개개인이 가진 소질과 적성, 꿈과 희망을 키우는 일이며, 건강한 미래사회를 짊어질 민주시민을 기르는 일이다. 교육은 개인과 가족의 행복은 물론 사회 전체를 행복하게 하는 데도 기여해야 한다. 따라서 교육은 가정과 학교ㆍ교육청만의 일이 아니라 마을과 지역, 서울시와 국가가 함께 나서서 책임져야 할 일이다.

대한민국은 경제 수준이 세계 10대 경제 강국을 넘보고 있으며, 학생들의 학업성취도는 세계 최고인 핀란드와 겨룰 만하다. 그러나 OECD국가 최저인 학생 행복지수, 세계 최고의 청소년 흡연율과 자살률 등의 지표들은 우리를 한없이 부끄럽게 한다. 삶의 즐거움과 배움의 기쁨을 느낄 수 없는 아이들은 자살과 학교폭력으로 사회를 향해 절박한 경고의 메시지를 보내고 있다. 극심한 경쟁과 줄 세우기를 당연시해 온 학교 교육과 사회 구조가 만들어 낸 안타까운 현실이다.

이제 우리는 소수의 승리자를 만들기 위해 다수를 패배자로 전락시키는 학교 교육과 사회 구조를 새롭게 바꾸기 위해 나설 것이다. 모든 아이들이 교육에서 차별받지 않고 각자의 소질을 기르며 사람답게 성장할 수 있도록 노력할 것이다. 우리 아이들이 세계와 호흡하면서 지속 가능한 미래를 열어갈 수 있는 꿈과 비전을 가진 인간으로 성장하도록 지원할 것이다.

서울시교육청은 그동안 아이들이 가고 싶은 학교를 만들기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. ‘혁신학교’를 만들어 즐거운 배움이 있는 새로운 학교의 가능성을 보여주었다. 문·예·체 교육과 진로 체험 교육의 활성화를 위해서 노력해 왔다. 학생인권 조례를 만들어 인권이 존중되는 학교를 만들고 폭력 없는 학교를 만들기 위해 노력해왔다. 교사는 물론 학생과 학부모의 참여를 늘리고 민주적인 학교를 만드는 데도 힘썼다.

‘한 아이를 키우는 데 온 마을이 필요하다’는 말처럼, 우리는 아이들에게 더 좋은 교육과 성장 환경을 제공하기 위해서 서울시가 가진 모든 자원과 지혜와 역량을 모아갈 것이다. 이를 위해서, 교육감과 시장과 구청장은 물론 시의회와 구의회 및 시민사회가 새롭게 소통하고 협력하면서, 서울을 교육과 복지와 문화가 활짝 꽃피는 도시, 어린이와 청소년들이 행복한 도시로 만들기 위해 노력할 것이다.

서울 교육의 희망을 만들기 위한 우리의 결의

우리는, 서울의 어린이와 청소년들이 한 사람도 차별받거나 소외됨이 없이, △ 존엄한 인간으로 존중받을 권리, △ 행복한 삶을 누릴 권리, △ 어떤 차별도 없이 배울 권리, △ 건강한 시민으로 성장할 권리를 누리면서, 자존감과 자신감을 가진 인간으로 자랄 수 있도록 노력하며, 학교와 지역사회에서 ‘민주주의와 인권’, ‘참여와 자치’, ‘평등과 정의’, ‘존중과 배려’, ‘공동체와 연대의식’ 등의 가치가 실현되도록 노력할 것이다.

■ “한 아이를 키우는 데 온 마을이 필요하다.”

1. 우리는 박물관, 체육관, 미술관, 공연장, 실험실 등 서울의 다양한 시설들이 문․예․체, 진로교육, 체험과 봉사활동에 활용될 수 있게 하며, 공공기관, 사회단체, 기업 등이 학교교육과 평생학습을 위해 시설을 개방하거나 프로그램을 지원하도록 노력할 것이다.

☞ 학교울타리를 넘어 서울 전체가 배움터이자 체험학습장이 되도록 함.

2. 학교는 마을공동체의 중심이 되어야 한다. 이를 위해서 우리는 교사, 학생, 학부모, 지역사회의 긴밀한 소통과 협력을 촉진하고, 학생 자치활동과 학부모의 학교 참여를 적극 지원하며, 다양한 전문가들과 시민사회가 학교와 원활히 협력할 수 있도록 지원할 것이다.

☞ 학생회와 학부모회 활성화, 참여예산위원회와 학교운영위원회 지원

3. 우리는 서울시민이 누구나 평생학습의 기회를 가질 수 있도록 공공시설과 지역사회가 연계된 새로운 평생학습 전달 체계를 구축할 것이다. 특히 학교의 교육 자원을 개방하여 시민의 평생학습 기회를 확대하고 학교 중심의 평생학습공동체 형성에 노력할 것이다.

☞ 부모대학ㆍ시민대학 등 평생학습의 활성화, 지역사회 ‘평생학습 네트워크’ 구축

■ 한명도 포기하지 않고 모두에게 좋은 교육을….

4. 모든 학생들은 사는 곳이나 가정형편에 관계없이 공평한 교육 혜택을 누릴 수 있어야 한다. 이를 위해 우리는 ‘서울의 모든 학교를 가고 싶은 학교, 보내고 싶은 학교로 만들기 위한 교육청-서울시-자치구가 함께 하는 협력 프로젝트’를 추진할 것이다.

☞ 강남․북 교육 격차 해소, 무상교육ㆍ무상급식 확대, 모든 학교를 새롭게 변화시킬 혁신 프로젝트 추진

5. 우리는 서울의 어린이와 청소년들이 자율과 자치와 민주주의를 생활 속에서 배우며 책임 있는 민주시민으로 성장할 수 있도록 노력할 것이다. 학생들의 의견을 존중하고, 학생자치 활동을 활성화하며, 학교와 지역사회에 다양하게 참여할 수 있도록 지원할 것이다.

☞ 학교 민주주의 실현, 학생 자치활동 활성화 및 학생 참여 제도화, ‘민주시민교육 네트워크’ 구축

6. 학교는 학생들에게 안전하고 편안한 생활공간이 되어야 한다. 우리는 서울의 모든 학교들이 폭력과 괴롭힘이 없는 학교가 되도록 지원할 것이며, 학생들의 인권을 보호하고 평화로운 학교를 만들기 위한 학교와 지역사회의 노력에 함께할 것이다.

☞ 폭력 없는 학교 만들기 캠페인 및 지원, 학교 안팎의 인권 감수성 제고

7. 서울의 어린이와 청소년들은 한명도 소외되지 않고 최상의 교육ㆍ돌봄ㆍ복지ㆍ문화적 환경 속에서 행복한 삶을 누릴 수 있어야 한다. 자치구청 단위로 촘촘한 교육ㆍ돌봄ㆍ복지 안전망을 구축하고, 장애학생 통합교육과 다문화교육, 국제이해교육에도 힘쓸 것이다.

☞ 자치구청별로 ‘책임교육 네트워크’ 추진, 장애학생 통합교육 확대, 다문화교육 및 국제이해교육 활성화

8. 모든 청소년들은 국민의 세금으로 적절한 지원을 받으며 성장할 권리가 있다. 우리는 해마다 수천 명씩 학교 밖으로 나가는 아이들이 방치되지 않고 교육과 돌봄의 혜택을 받음은 물론, 다양한 사회 참여 활동을 통해 성장할 수 있도록 배려하고 지원할 것이다.

☞ 학교 밖 아이들을 위한 다양한 교육 시설 및 프로그램 지원

■ OECD 국가 수준의 공교육을 위한 여건 및 제도 개선

9. 학습 부진이나 부적응 학생 문제, 학교폭력 문제 등 우리 교육의 문제점들을 해결하기 위해서는 과밀학급을 해소하고 적정한 학급 규모와 최적의 학습 여건을 마련해 주어야 한다. 우리는 학급당 학생 수 감축을 위해 중앙 정부가 적극 나서도록 함께 노력할 것이다.

☞ 학급당 학생수 25명(OECD국가 평균)이 되도록 초등학교 1학년과 6학년, 중학교 1학년에 교사 추가 배치

10. 단편적 지식 암기 위주의 ‘정답 맞추기’, ‘경쟁 교육’으로는 창조적인 인재를 기를 수 없다. 우리는 서울 교육을 인문학, 문․예․체, 삶의 기술 교육과 체험활동, 협력 수업과 프로젝트 학습이 살아나는 ‘창조적인 협력의 교육’을 활성화하기 위해 노력할 것이다.

☞ 수업과 평가방법 혁신을 위한 교사 연수 지원, 창의적 체험활동 활성화를 위한 버스 지원

11. 교사들의 열정과 헌신적인 노력은 학생들의 건강한 성장과 발달에 가장 중요한 조건이다. 우리는 교사들이 자존감을 갖고 신명나게 일할 수 있도록 최적의 교육 여건을 마련하고, 교사와 지역사회의 협력을 촉진하며, 교사를 존중하는 풍토를 만들기 위해 노력할 것이다.

☞ 교원업무 정상화로 교육활동 전념 보장, 연수와 연구 지원, 교사-학부모의 소통과 협력을 촉진

12. 진로․진학 상담교사와 커리어코치가 모든 청소년들의 학교생활 중에 최소한 3회의 진로 경로 설계를 도와주도록 하며, 청소년들이 자신의 소질과 적성, 자기에게 적합한 직업에 대해 정확히 알고 진로를 선택할 수 있도록 ‘직업체험지원센터’를 설치할 것이다.

☞ 초4ㆍ중1ㆍ고1 전체 학생 진로 경로 설계, 직업체험 활성화, 자치구별 ‘직업체험지원센터’ 설치

13. 직업교육을 활성화하기 위해, 실무 위주 교육과정과 새로운 수업 방법으로 특성화고 교육을 혁신하고, 서울의 기업들이 특성화고 졸업(예정)자 채용을 확대하도록 노력할 것이다. 현장 실습 및 취업매니저를 지원하여 청년의 조기 취업과 생활 안정을 위해 노력할 것이다.

☞ 특성화고 교육 체제 혁신, 취업매니저 지원으로 취업률 80% 달성

14. 초·중등학교의 교육에 절대적인 영향을 미치는 대학입시 제도와 평가체제를 혁신하지 않고는 학교 교육의 근본적인 변화는 불가능하다. 우리는 미래 지향적 역량을 가진 창의적인 인재를 선발할 수 있도록 대학입시 제도를 근본적으로 개선하기 위해 함께 노력할 것이다.

☞ 서울시립대 입학 전형의 혁신을 모델로 대학입시 개선 대책 주도

15. 특목고, 자율형사립고 등 서열화 된 고교 체제는 고등학교를 입시학원으로 변모시키고, 초등과 중학교 교육의 파행을 부추기고 있다. 우리는 고등학교 교육을 새로운 시대에 맞는 교육으로 재정립하기 위한 근본 대책 마련에 나설 것이다.

☞ ‘고교 체제 개편 추진 위원회’ 구성, 고교 교육 정상화 방안 마련

■ 미래를 향한 교육의 지평 확대 - 먹을거리, 독서, 생태, 건강

16. 자원의 낭비, 에너지 과소비, 기후 변화로 인한 생태계의 위기 등은 모두가 함께 풀어가야 할 공동의 과제다. 우리는 서울의 공공기관과 학교, 시민과 학생들이 힘을 모아 서울을 지속 가능한 생태도시로 만들 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것이다.

☞ 학교 옥상 등에 ‘햇빛 발전소 건설’, ‘마을과 학교 생태공원 조성’, ‘초록학교 만들기’ 지원

17. 서울의 어린이와 청소년들이 질 좋은 학교급식을 통해 건강하게 성장할 수 있도록 협력하고, 친환경 식재료 공급을 늘리며, 올바른 식생활 습관 형성 교육 지원을 위해 학교와 지역사회의 협력 체제를 구축하도록 노력할 것이다.

☞ 초등학교와 중학교 모든 학생들에게 안전한 식재료 제공, 식생활 교육 활성화를 위한 지원 체제 구축

18. 서울시민과 학생이 좋은 책을 읽을 수 있는 독서 환경과 독서 문화 진흥을 위하여 공공도서관 및 학교도서관의 장서를 선진국 수준으로 확충하고, 공공․학교도서관 간 통합서비스 제공을 위한 협력 체계를 구축하여 ‘책 읽는 서울, 책 읽는 학교’를 만들기 위해 노력할 것이다.

☞ 인구 수 대비 공공도서관의 확충, 선진국 수준의 장서 구비, 도서관 운영 활성화, 학교 및 지역의 독서동아리 지원

19. 학생들의 전인적 성장과 행복한 삶을 위해서는 학습권 보장과 함께 건강권 확보가 매우 중요하다. 우리는, 어린이부터 성인에 이르기까지 스포츠 활동을 생활화하고 건강 체력을 증진시킬 수 있도록 스포츠 친화적 사회분위기를 조성하는데 최선을 다할 것이다.

☞ 학교와 지역 스포츠리그 활성화, 학생 체육과 생활 체육 활성화를 위한 지역 협의체 구성

20. 모든 어린이와 청소년들은 유치원부터 고등학교까지 신체적ㆍ정신적으로 건강하게 성장할 권리를 보장받아야 한다. 우리는, 아이들의 건강 증진과 안전을 위해서 가정과 학교, 지역 보건소와 의료 기관 등이 긴밀하게 소통하고 협력할 수 있도록 지원할 것이다.

☞ 보건교육 활성화, 학교와 지역이 어린이․청소년 건강 협력 네트워크 구축

■ 아이들과 미래를 위한 전면적인 소통과 협력의 길로….

우리는 이른 시일 안에 오늘 발표한 ‘서울 교육 희망 공동 선언’에 담긴 정신과 가치, 정책 방향들을 실현하기 위한 구체적인 노력을 시작할 것이다. 서울시교육청과 서울시가 함께할 과제들은 「서울교육행정협의회」를 통해서, 서울시ㆍ서울시교육청ㆍ자치구ㆍ시민사회가 함께할 과제들은 「서울 교육ㆍ복지 민관협의회」를 통해서 협의해 나갈 것이다. 서울시교육청과 자치구청이 함께 할 과제들은 교육청과 자치구청간의 긴밀한 협의를 통해 발전적으로 보완하고 공동의 실행 방안을 마련할 것이다.

교육을 근본적으로 혁신하기 위해서는 ‘전면적인 소통과 협력’이라는 새로운 접근법을 통해서 우리 교육이 나아가야 할 방향이나 원칙, 미래 비전에 대한 사회적 공감과 합의를 마련하는 것이 무엇보다 중요하다. 이를 위해 우리는 서울시교육청, 서울시와 서울시의회, 자치구와 구의회, 학생, 학부모, 시민사회단체, 학계, 문화․예술계, 언론계, 노동계, 기업 등까지 함께하는 ‘대 토론회’나 ‘원탁회의’ 등 폭넓은 소통과 공론의 장을 마련할 것이다.

2012년 5월 14일

박원순 서울시장, 곽노현 서울시교육감, 허광태 서울시의회 의장, 고재득 서울시구청장협의회장, 김옥성 서울교육단체협의회 상임대표

우리는 “새로운 교육으로 새로운 서울, 새로운 대한민국을 세워야 한다.”는 절박한 마음으로 이렇게 모였다. 우리는 아이들이 삶의 기쁨과 행복을 빼앗기고, 꿈조차 꿀 수 없는 세대로 전락하지 않도록 하기 위해서 ‘새로운 서울 교육’을 향한 공동의 결의와 각오를 선포하고자 한다.

교육은 개개인이 가진 소질과 적성, 꿈과 희망을 키우는 일이며, 건강한 미래사회를 짊어질 민주시민을 기르는 일이다. 교육은 개인과 가족의 행복은 물론 사회 전체를 행복하게 하는 데도 기여해야 한다. 따라서 교육은 가정과 학교ㆍ교육청만의 일이 아니라 마을과 지역, 서울시와 국가가 함께 나서서 책임져야 할 일이다.

대한민국은 경제 수준이 세계 10대 경제 강국을 넘보고 있으며, 학생들의 학업성취도는 세계 최고인 핀란드와 겨룰 만하다. 그러나 OECD국가 최저인 학생 행복지수, 세계 최고의 청소년 흡연율과 자살률 등의 지표들은 우리를 한없이 부끄럽게 한다. 삶의 즐거움과 배움의 기쁨을 느낄 수 없는 아이들은 자살과 학교폭력으로 사회를 향해 절박한 경고의 메시지를 보내고 있다. 극심한 경쟁과 줄 세우기를 당연시해 온 학교 교육과 사회 구조가 만들어 낸 안타까운 현실이다.

이제 우리는 소수의 승리자를 만들기 위해 다수를 패배자로 전락시키는 학교 교육과 사회 구조를 새롭게 바꾸기 위해 나설 것이다. 모든 아이들이 교육에서 차별받지 않고 각자의 소질을 기르며 사람답게 성장할 수 있도록 노력할 것이다. 우리 아이들이 세계와 호흡하면서 지속 가능한 미래를 열어갈 수 있는 꿈과 비전을 가진 인간으로 성장하도록 지원할 것이다.

서울시교육청은 그동안 아이들이 가고 싶은 학교를 만들기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. ‘혁신학교’를 만들어 즐거운 배움이 있는 새로운 학교의 가능성을 보여주었다. 문·예·체 교육과 진로 체험 교육의 활성화를 위해서 노력해 왔다. 학생인권 조례를 만들어 인권이 존중되는 학교를 만들고 폭력 없는 학교를 만들기 위해 노력해왔다. 교사는 물론 학생과 학부모의 참여를 늘리고 민주적인 학교를 만드는 데도 힘썼다.

‘한 아이를 키우는 데 온 마을이 필요하다’는 말처럼, 우리는 아이들에게 더 좋은 교육과 성장 환경을 제공하기 위해서 서울시가 가진 모든 자원과 지혜와 역량을 모아갈 것이다. 이를 위해서, 교육감과 시장과 구청장은 물론 시의회와 구의회 및 시민사회가 새롭게 소통하고 협력하면서, 서울을 교육과 복지와 문화가 활짝 꽃피는 도시, 어린이와 청소년들이 행복한 도시로 만들기 위해 노력할 것이다.

서울 교육의 희망을 만들기 위한 우리의 결의

우리는, 서울의 어린이와 청소년들이 한 사람도 차별받거나 소외됨이 없이, △ 존엄한 인간으로 존중받을 권리, △ 행복한 삶을 누릴 권리, △ 어떤 차별도 없이 배울 권리, △ 건강한 시민으로 성장할 권리를 누리면서, 자존감과 자신감을 가진 인간으로 자랄 수 있도록 노력하며, 학교와 지역사회에서 ‘민주주의와 인권’, ‘참여와 자치’, ‘평등과 정의’, ‘존중과 배려’, ‘공동체와 연대의식’ 등의 가치가 실현되도록 노력할 것이다.

■ “한 아이를 키우는 데 온 마을이 필요하다.”

1. 우리는 박물관, 체육관, 미술관, 공연장, 실험실 등 서울의 다양한 시설들이 문․예․체, 진로교육, 체험과 봉사활동에 활용될 수 있게 하며, 공공기관, 사회단체, 기업 등이 학교교육과 평생학습을 위해 시설을 개방하거나 프로그램을 지원하도록 노력할 것이다.

☞ 학교울타리를 넘어 서울 전체가 배움터이자 체험학습장이 되도록 함.

2. 학교는 마을공동체의 중심이 되어야 한다. 이를 위해서 우리는 교사, 학생, 학부모, 지역사회의 긴밀한 소통과 협력을 촉진하고, 학생 자치활동과 학부모의 학교 참여를 적극 지원하며, 다양한 전문가들과 시민사회가 학교와 원활히 협력할 수 있도록 지원할 것이다.

☞ 학생회와 학부모회 활성화, 참여예산위원회와 학교운영위원회 지원

3. 우리는 서울시민이 누구나 평생학습의 기회를 가질 수 있도록 공공시설과 지역사회가 연계된 새로운 평생학습 전달 체계를 구축할 것이다. 특히 학교의 교육 자원을 개방하여 시민의 평생학습 기회를 확대하고 학교 중심의 평생학습공동체 형성에 노력할 것이다.

☞ 부모대학ㆍ시민대학 등 평생학습의 활성화, 지역사회 ‘평생학습 네트워크’ 구축

■ 한명도 포기하지 않고 모두에게 좋은 교육을….

4. 모든 학생들은 사는 곳이나 가정형편에 관계없이 공평한 교육 혜택을 누릴 수 있어야 한다. 이를 위해 우리는 ‘서울의 모든 학교를 가고 싶은 학교, 보내고 싶은 학교로 만들기 위한 교육청-서울시-자치구가 함께 하는 협력 프로젝트’를 추진할 것이다.

☞ 강남․북 교육 격차 해소, 무상교육ㆍ무상급식 확대, 모든 학교를 새롭게 변화시킬 혁신 프로젝트 추진

5. 우리는 서울의 어린이와 청소년들이 자율과 자치와 민주주의를 생활 속에서 배우며 책임 있는 민주시민으로 성장할 수 있도록 노력할 것이다. 학생들의 의견을 존중하고, 학생자치 활동을 활성화하며, 학교와 지역사회에 다양하게 참여할 수 있도록 지원할 것이다.

☞ 학교 민주주의 실현, 학생 자치활동 활성화 및 학생 참여 제도화, ‘민주시민교육 네트워크’ 구축

6. 학교는 학생들에게 안전하고 편안한 생활공간이 되어야 한다. 우리는 서울의 모든 학교들이 폭력과 괴롭힘이 없는 학교가 되도록 지원할 것이며, 학생들의 인권을 보호하고 평화로운 학교를 만들기 위한 학교와 지역사회의 노력에 함께할 것이다.

☞ 폭력 없는 학교 만들기 캠페인 및 지원, 학교 안팎의 인권 감수성 제고

7. 서울의 어린이와 청소년들은 한명도 소외되지 않고 최상의 교육ㆍ돌봄ㆍ복지ㆍ문화적 환경 속에서 행복한 삶을 누릴 수 있어야 한다. 자치구청 단위로 촘촘한 교육ㆍ돌봄ㆍ복지 안전망을 구축하고, 장애학생 통합교육과 다문화교육, 국제이해교육에도 힘쓸 것이다.

☞ 자치구청별로 ‘책임교육 네트워크’ 추진, 장애학생 통합교육 확대, 다문화교육 및 국제이해교육 활성화

8. 모든 청소년들은 국민의 세금으로 적절한 지원을 받으며 성장할 권리가 있다. 우리는 해마다 수천 명씩 학교 밖으로 나가는 아이들이 방치되지 않고 교육과 돌봄의 혜택을 받음은 물론, 다양한 사회 참여 활동을 통해 성장할 수 있도록 배려하고 지원할 것이다.

☞ 학교 밖 아이들을 위한 다양한 교육 시설 및 프로그램 지원

■ OECD 국가 수준의 공교육을 위한 여건 및 제도 개선

9. 학습 부진이나 부적응 학생 문제, 학교폭력 문제 등 우리 교육의 문제점들을 해결하기 위해서는 과밀학급을 해소하고 적정한 학급 규모와 최적의 학습 여건을 마련해 주어야 한다. 우리는 학급당 학생 수 감축을 위해 중앙 정부가 적극 나서도록 함께 노력할 것이다.

☞ 학급당 학생수 25명(OECD국가 평균)이 되도록 초등학교 1학년과 6학년, 중학교 1학년에 교사 추가 배치

10. 단편적 지식 암기 위주의 ‘정답 맞추기’, ‘경쟁 교육’으로는 창조적인 인재를 기를 수 없다. 우리는 서울 교육을 인문학, 문․예․체, 삶의 기술 교육과 체험활동, 협력 수업과 프로젝트 학습이 살아나는 ‘창조적인 협력의 교육’을 활성화하기 위해 노력할 것이다.

☞ 수업과 평가방법 혁신을 위한 교사 연수 지원, 창의적 체험활동 활성화를 위한 버스 지원

11. 교사들의 열정과 헌신적인 노력은 학생들의 건강한 성장과 발달에 가장 중요한 조건이다. 우리는 교사들이 자존감을 갖고 신명나게 일할 수 있도록 최적의 교육 여건을 마련하고, 교사와 지역사회의 협력을 촉진하며, 교사를 존중하는 풍토를 만들기 위해 노력할 것이다.

☞ 교원업무 정상화로 교육활동 전념 보장, 연수와 연구 지원, 교사-학부모의 소통과 협력을 촉진

12. 진로․진학 상담교사와 커리어코치가 모든 청소년들의 학교생활 중에 최소한 3회의 진로 경로 설계를 도와주도록 하며, 청소년들이 자신의 소질과 적성, 자기에게 적합한 직업에 대해 정확히 알고 진로를 선택할 수 있도록 ‘직업체험지원센터’를 설치할 것이다.

☞ 초4ㆍ중1ㆍ고1 전체 학생 진로 경로 설계, 직업체험 활성화, 자치구별 ‘직업체험지원센터’ 설치

13. 직업교육을 활성화하기 위해, 실무 위주 교육과정과 새로운 수업 방법으로 특성화고 교육을 혁신하고, 서울의 기업들이 특성화고 졸업(예정)자 채용을 확대하도록 노력할 것이다. 현장 실습 및 취업매니저를 지원하여 청년의 조기 취업과 생활 안정을 위해 노력할 것이다.

☞ 특성화고 교육 체제 혁신, 취업매니저 지원으로 취업률 80% 달성

14. 초·중등학교의 교육에 절대적인 영향을 미치는 대학입시 제도와 평가체제를 혁신하지 않고는 학교 교육의 근본적인 변화는 불가능하다. 우리는 미래 지향적 역량을 가진 창의적인 인재를 선발할 수 있도록 대학입시 제도를 근본적으로 개선하기 위해 함께 노력할 것이다.

☞ 서울시립대 입학 전형의 혁신을 모델로 대학입시 개선 대책 주도

15. 특목고, 자율형사립고 등 서열화 된 고교 체제는 고등학교를 입시학원으로 변모시키고, 초등과 중학교 교육의 파행을 부추기고 있다. 우리는 고등학교 교육을 새로운 시대에 맞는 교육으로 재정립하기 위한 근본 대책 마련에 나설 것이다.

☞ ‘고교 체제 개편 추진 위원회’ 구성, 고교 교육 정상화 방안 마련

■ 미래를 향한 교육의 지평 확대 - 먹을거리, 독서, 생태, 건강

16. 자원의 낭비, 에너지 과소비, 기후 변화로 인한 생태계의 위기 등은 모두가 함께 풀어가야 할 공동의 과제다. 우리는 서울의 공공기관과 학교, 시민과 학생들이 힘을 모아 서울을 지속 가능한 생태도시로 만들 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것이다.

☞ 학교 옥상 등에 ‘햇빛 발전소 건설’, ‘마을과 학교 생태공원 조성’, ‘초록학교 만들기’ 지원

17. 서울의 어린이와 청소년들이 질 좋은 학교급식을 통해 건강하게 성장할 수 있도록 협력하고, 친환경 식재료 공급을 늘리며, 올바른 식생활 습관 형성 교육 지원을 위해 학교와 지역사회의 협력 체제를 구축하도록 노력할 것이다.

☞ 초등학교와 중학교 모든 학생들에게 안전한 식재료 제공, 식생활 교육 활성화를 위한 지원 체제 구축

18. 서울시민과 학생이 좋은 책을 읽을 수 있는 독서 환경과 독서 문화 진흥을 위하여 공공도서관 및 학교도서관의 장서를 선진국 수준으로 확충하고, 공공․학교도서관 간 통합서비스 제공을 위한 협력 체계를 구축하여 ‘책 읽는 서울, 책 읽는 학교’를 만들기 위해 노력할 것이다.

☞ 인구 수 대비 공공도서관의 확충, 선진국 수준의 장서 구비, 도서관 운영 활성화, 학교 및 지역의 독서동아리 지원

19. 학생들의 전인적 성장과 행복한 삶을 위해서는 학습권 보장과 함께 건강권 확보가 매우 중요하다. 우리는, 어린이부터 성인에 이르기까지 스포츠 활동을 생활화하고 건강 체력을 증진시킬 수 있도록 스포츠 친화적 사회분위기를 조성하는데 최선을 다할 것이다.

☞ 학교와 지역 스포츠리그 활성화, 학생 체육과 생활 체육 활성화를 위한 지역 협의체 구성

20. 모든 어린이와 청소년들은 유치원부터 고등학교까지 신체적ㆍ정신적으로 건강하게 성장할 권리를 보장받아야 한다. 우리는, 아이들의 건강 증진과 안전을 위해서 가정과 학교, 지역 보건소와 의료 기관 등이 긴밀하게 소통하고 협력할 수 있도록 지원할 것이다.

☞ 보건교육 활성화, 학교와 지역이 어린이․청소년 건강 협력 네트워크 구축

■ 아이들과 미래를 위한 전면적인 소통과 협력의 길로….

우리는 이른 시일 안에 오늘 발표한 ‘서울 교육 희망 공동 선언’에 담긴 정신과 가치, 정책 방향들을 실현하기 위한 구체적인 노력을 시작할 것이다. 서울시교육청과 서울시가 함께할 과제들은 「서울교육행정협의회」를 통해서, 서울시ㆍ서울시교육청ㆍ자치구ㆍ시민사회가 함께할 과제들은 「서울 교육ㆍ복지 민관협의회」를 통해서 협의해 나갈 것이다. 서울시교육청과 자치구청이 함께 할 과제들은 교육청과 자치구청간의 긴밀한 협의를 통해 발전적으로 보완하고 공동의 실행 방안을 마련할 것이다.

교육을 근본적으로 혁신하기 위해서는 ‘전면적인 소통과 협력’이라는 새로운 접근법을 통해서 우리 교육이 나아가야 할 방향이나 원칙, 미래 비전에 대한 사회적 공감과 합의를 마련하는 것이 무엇보다 중요하다. 이를 위해 우리는 서울시교육청, 서울시와 서울시의회, 자치구와 구의회, 학생, 학부모, 시민사회단체, 학계, 문화․예술계, 언론계, 노동계, 기업 등까지 함께하는 ‘대 토론회’나 ‘원탁회의’ 등 폭넓은 소통과 공론의 장을 마련할 것이다.

2012년 5월 14일

박원순 서울시장, 곽노현 서울시교육감, 허광태 서울시의회 의장, 고재득 서울시구청장협의회장, 김옥성 서울교육단체협의회 상임대표

2012년 5월 14일 월요일

청소년 독서인구비율↓ 온라인게임 이용시간↑

연합뉴스 정천기 기자의 보도, 청소년 독서인구비율↓ 온라인게임 이용시간↑

청소년의 독서인구비율은 점점 감소한 반면 온라인 게임 이용시간은 꾸준히 증가한 것으로 조사됐다. 여성가족부는 한국청소년정책연구원에 의뢰해 2011년 10월부터 11월까지 벌인 '청소년 매체이용 실태조사'에서 이 같은 결과가 나왔다고 7일 밝혔다. 이는 전국 초등학교 4-6년과 중·고교에 재학 중인 청소년 6천514 명을 대상으로 휴대전화·인터넷·온라인 채팅·인터넷 커뮤니티·온라인 게임·텔레비전 등 매체 이용 현황·개인 특성 및 배경 요인 등에 대해 설문조사한 결과이다.

조사결과 청소년의 스마트폰 보유율은 2010년 5.8%에서 2011년 36.2%로 급증했다. 2007년 68%였던 청소년 휴대전화 보유율은 지난 5년간 20%포인트 이상 상승해 2011년 90.1%로 나타났다. 휴대전화 집착 정도가 심한 비율은 여학생이 13%로 남학생 6%의 2배 이상으로 나타났다.

전체 청소년의 59.7%(남 49.1%, 여 71.1%)가 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 소유하고 있고, 이용자의 28.3%는 하루에 한 번 이상 SNS를 통해 친구와 소식을 주고받는 것으로 나타났다.

온라인게임을 가장 많이 이용하는 시간대는 평일 저녁 7-9시, 주말 오후 1-4시였다. 다만 67%의 청소년은 온라인게임에 대해 부정적으로 인식하고 있었다. 온라인게임을 부정적으로 인식하는 주된 이유는 폭력성(47.4%)과 선정성(9.3%) 때문으로 나타났다.

온라인 채팅 경험 비율은 남학생(44.4%)보다 여학생(53.6%)이 높고, 학교급 별로는 중학생(53.7%)·고등학생(47.1%)·초등학생(42.8%) 순이었다. 온라인 카페(동아리)에 가입해 본 비율 역시 남학생(49.9%)보다 여학생(61.1%)이 높았다. 남학생은 주로 게임 관련(74.2%), 여학생은 팬클럽 관련 동호회(49.0%)에 참여했다.

온라인 게임 이용시간은 꾸준히 증가했다. 전체 71.8%가 온라인게임 이용 경험이 있다고 응답했으며 이 가운데 남학생 90%, 여학생 50%라고 답변해 남녀 차이가 확연했다. 연도별 온라인 게임 이용시간은 평일에 2008년 1시간18분에서 2011년 1시간36분, 주말에 2008년 1시간 55분에서 2011년 2시간 48분으로 증가했다.

반면 청소년 독서인구비율은 2007년 84.8%에서 2009년 94.3%로 증가했다가 2010년 72.3%, 2011년 75.1%로 감소추세였다. 독서인구비율이 초등학생은 2007년 90.3%에서 2011년 79.4%, 중학생은 2007년 85.0%에서 2011년 70.6%, 고등학생은 2007년 79.0%에서 2011년 75.0%로 각각 감소했다.

이번 조사에서 응답자들은 개인 특성 및 배경 변인에 따라 온라인게임 이용 습관에 차이가 있었다. 양부모 가정 청소년이 그렇지 않은 가정 청소년에 비해, 부모와 친밀도 높은 청소년이 낮은 청소년에 비해, 게임이용 경험이나 평균 이용시간·아이템 거래 경험 등이 적었다.

양부모 가정 자녀의 게임이용경험은 평일 55.2%·주말 72.9%, 한부모 가정 자녀는 평일 61.1%·주말 72.6%, 조손이나 부모가 없는 경우 평일 63.9%·주말 76.2%였다. 게임이용시간은 양부모 가정 자녀가 평일 1시간30분·주말 2시간42분, 한부모 가정 자녀가 평일 1시간48분·주말 3시간18분, 조손 및 부모 없는 가정의 자녀가 평일 1시간54분·주말 3시간12분으로 조사됐다.

이번 조사에서는 또 자존감이 낮은 청소년일수록 게임 이용 경험률이 높으며(50.7%→61%), 게임이용 시간(90분→108분)에도 차이를 나타냈다. 매일 게임을 하는 또래 친구들이 많은 청소년의 경우 그렇지 않은 청소년에 비해 평균 게임이용시간이 평일은 3.7배, 주말은 4.2배 이상 높았다.

하루 평균 온라인 게임 이용 시간이나 텔레비전 시청 시간은 중학생이 초등학생이나 고등학생보다 길었다. 평일 하루평균 온라인게임 이용 시간은 초등학생이 1시간24분, 중학생이 1시간48분, 고등학생이 1시간30분이었다. 평일 하루평균 텔레비전 시청 시간은 초등학생이 2시간12분, 중학생이 2시간24분, 고등학생이 1시간48분으로 나타났다.

인터넷이용 윤리의식은 초등학생이 80.1%, 중학생이 53.6%, 고등학생이 48.9%로 조사됐다.

여성부는 이번 조사는 대상 청소년 연령이 11-19세여서 전년도에 9-24세 청소년을 대상으로 벌였던 조사 결과와 비교할 때 평균 매체 이용 시간이 다소 다를 수 있다고 밝혔다.

ckchung@yna.co.kr

청소년의 독서인구비율은 점점 감소한 반면 온라인 게임 이용시간은 꾸준히 증가한 것으로 조사됐다. 여성가족부는 한국청소년정책연구원에 의뢰해 2011년 10월부터 11월까지 벌인 '청소년 매체이용 실태조사'에서 이 같은 결과가 나왔다고 7일 밝혔다. 이는 전국 초등학교 4-6년과 중·고교에 재학 중인 청소년 6천514 명을 대상으로 휴대전화·인터넷·온라인 채팅·인터넷 커뮤니티·온라인 게임·텔레비전 등 매체 이용 현황·개인 특성 및 배경 요인 등에 대해 설문조사한 결과이다.

조사결과 청소년의 스마트폰 보유율은 2010년 5.8%에서 2011년 36.2%로 급증했다. 2007년 68%였던 청소년 휴대전화 보유율은 지난 5년간 20%포인트 이상 상승해 2011년 90.1%로 나타났다. 휴대전화 집착 정도가 심한 비율은 여학생이 13%로 남학생 6%의 2배 이상으로 나타났다.

전체 청소년의 59.7%(남 49.1%, 여 71.1%)가 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 소유하고 있고, 이용자의 28.3%는 하루에 한 번 이상 SNS를 통해 친구와 소식을 주고받는 것으로 나타났다.

온라인게임을 가장 많이 이용하는 시간대는 평일 저녁 7-9시, 주말 오후 1-4시였다. 다만 67%의 청소년은 온라인게임에 대해 부정적으로 인식하고 있었다. 온라인게임을 부정적으로 인식하는 주된 이유는 폭력성(47.4%)과 선정성(9.3%) 때문으로 나타났다.

온라인 채팅 경험 비율은 남학생(44.4%)보다 여학생(53.6%)이 높고, 학교급 별로는 중학생(53.7%)·고등학생(47.1%)·초등학생(42.8%) 순이었다. 온라인 카페(동아리)에 가입해 본 비율 역시 남학생(49.9%)보다 여학생(61.1%)이 높았다. 남학생은 주로 게임 관련(74.2%), 여학생은 팬클럽 관련 동호회(49.0%)에 참여했다.

온라인 게임 이용시간은 꾸준히 증가했다. 전체 71.8%가 온라인게임 이용 경험이 있다고 응답했으며 이 가운데 남학생 90%, 여학생 50%라고 답변해 남녀 차이가 확연했다. 연도별 온라인 게임 이용시간은 평일에 2008년 1시간18분에서 2011년 1시간36분, 주말에 2008년 1시간 55분에서 2011년 2시간 48분으로 증가했다.

반면 청소년 독서인구비율은 2007년 84.8%에서 2009년 94.3%로 증가했다가 2010년 72.3%, 2011년 75.1%로 감소추세였다. 독서인구비율이 초등학생은 2007년 90.3%에서 2011년 79.4%, 중학생은 2007년 85.0%에서 2011년 70.6%, 고등학생은 2007년 79.0%에서 2011년 75.0%로 각각 감소했다.

이번 조사에서 응답자들은 개인 특성 및 배경 변인에 따라 온라인게임 이용 습관에 차이가 있었다. 양부모 가정 청소년이 그렇지 않은 가정 청소년에 비해, 부모와 친밀도 높은 청소년이 낮은 청소년에 비해, 게임이용 경험이나 평균 이용시간·아이템 거래 경험 등이 적었다.

양부모 가정 자녀의 게임이용경험은 평일 55.2%·주말 72.9%, 한부모 가정 자녀는 평일 61.1%·주말 72.6%, 조손이나 부모가 없는 경우 평일 63.9%·주말 76.2%였다. 게임이용시간은 양부모 가정 자녀가 평일 1시간30분·주말 2시간42분, 한부모 가정 자녀가 평일 1시간48분·주말 3시간18분, 조손 및 부모 없는 가정의 자녀가 평일 1시간54분·주말 3시간12분으로 조사됐다.

이번 조사에서는 또 자존감이 낮은 청소년일수록 게임 이용 경험률이 높으며(50.7%→61%), 게임이용 시간(90분→108분)에도 차이를 나타냈다. 매일 게임을 하는 또래 친구들이 많은 청소년의 경우 그렇지 않은 청소년에 비해 평균 게임이용시간이 평일은 3.7배, 주말은 4.2배 이상 높았다.

하루 평균 온라인 게임 이용 시간이나 텔레비전 시청 시간은 중학생이 초등학생이나 고등학생보다 길었다. 평일 하루평균 온라인게임 이용 시간은 초등학생이 1시간24분, 중학생이 1시간48분, 고등학생이 1시간30분이었다. 평일 하루평균 텔레비전 시청 시간은 초등학생이 2시간12분, 중학생이 2시간24분, 고등학생이 1시간48분으로 나타났다.

인터넷이용 윤리의식은 초등학생이 80.1%, 중학생이 53.6%, 고등학생이 48.9%로 조사됐다.

여성부는 이번 조사는 대상 청소년 연령이 11-19세여서 전년도에 9-24세 청소년을 대상으로 벌였던 조사 결과와 비교할 때 평균 매체 이용 시간이 다소 다를 수 있다고 밝혔다.

ckchung@yna.co.kr

2012년 5월 4일 금요일

성인 독서량 또 줄어, 해결책은 공공도서관

헤럴드경제 2012년 5월 2일자 이윤미 기자의 보도, 성인 독서량 또 줄어, 해결책은 공공도서관

지난해 우리나라 성인이 1년동안 읽은 종이책은 9.9권으로 2010년(10.8권) 보다 약 1권이 감소한 것으로 나타났다. 2007년 처음 성인 연간 독서량이 역대 최고인 12권을 기록한 이래 4년째 하락세다. 일년 내내 책 한 권도 읽지 않은 성인도 10명 중 3.2명이나 됐다. 독서시간도 줄었다. 2010년 평일 32분에서 25.9분, 주말 31분에서 29.9분으로 줄면서 전체적으로 책을 읽지 않는 사회로 바뀌고 있다.

이는 문화체육관광부가 (재)한국문화관광연구원에 의뢰해 지난해 12월29일부터 올해 1월12일까지 전국 16개 시도에 거주하는 만 18세 이상 성인남녀 2000명과 초ㆍ중ㆍ고 학생 각 1000명씩 총 3000명을 대상으로 실시한 ‘2011년도 국민독서실태조사’결과다.

▶독서량 또 줄어=우리나라 성인의 독서시간은 평일이나 여가시간이 크게 늘어나는 주말ㆍ공휴일이나 별반 다르지 않다. 평일 독서에 할애하는 시간은 25.9분으로 평일 전체 여가시간 중 13.3%에 그친다. 주말과 공휴일은 총 여가시간 305.5분 가운데 독서시간은 29.9분으로 나타났다. 독서를 가로막는 요인으로는 ‘일(공부)이 너무 바빠서’(33.6%), ‘책 읽는 것이 싫고 습관이 들지 않아서’(33.3%)등이 꼽혔다. 특히 ‘~바빠서’는 2010년 41.3%에서 크게 줄어 시간적 여유가 생겼음을 보여준다. 반면 ‘~습관’은 2010년 25.8%에서 7.8% 늘었다. 여유시간보다 좋은 독서경험이 독서습관->독서 행위로 연결된다는 시사점을 던진다.

도서 선택 기준은 성인과 학생에서 다소 차이가 드러났다. 책을 직접 보고 구입하는 경우를 제외하면 성인은 ‘신문이나 잡지의 책소개, 광고’를, 학생은 ‘베스트셀러 목록,‘인터넷 책 소개, 광고’를 통해 책 정보를 얻는 것으로 나타났다. 이는 종이책 구매 경로와도 관련이 있다. 성인은 대형서점(39.4%), 소형서점(25.4%), 인터넷 서점(17.8%) 순으로 이용한 반면, 학생은 대형서점(37.8%), 인터넷 서점(28.9%), 소형서점(24%)순이었다. 책을 접하는 경로로 ‘직접 구입’(42.6%)에 이어 은행, 관공서, 카페 등 책이 비치돼 있는 다양한 공간에서 책을 읽는 경우(15.7%)가 도서관보다도 높게 나타난 점이 흥미롭다.

▶전자책은 공짜 이용=전자책 시장은 독서시장의 가장 큰 변화 중 하나. 전자책 이용률은 성인의 경우 2010년 11.2%에서 16.5%로, 학생은 43.5%에서 50.2%로 크게 늘었다. 성인 10명 중 6명이, 학생은 10명 중 8명이 월1회 이상 전자책을 이용하는 것으로 나타났다. 특히 학생들의 경우 10명 중 1명 꼴로 거의 매일 전자책을 이용했다. 그러나 전자책을 돈을 주고 사 보는 경우는 많지 않았다. 성인(66.3%), 학생(73.1%) 모두 무료 사이트를 이용했으며, 직접 구매는 성인(28.2%), 학생(12.1%) 모두 미미했다. 주로 이용하는 전자책을 이용하는 분야는 성인의 경우 문학(57.6%)이 주종을 이뤘으며, 중ㆍ고등학생은 ‘무협, 판타지, 추리소설(44.8%)’, 초등학생은 만화(34.9%)가 강세였다.

▶도보 10분 공공도서관, 독서에 결정적=공공도서관이 인근지역(도보로 1분 거리 이내)에 있느냐 여부는 독서행위에 결정적인 영향을 미쳤다.

인근지역에 공공도서관이 있는 경우, 성인의 과반수인 51.1%가 월평균 3.2회 공공도서관을 이용하는 것으로 나타난 반면, 인근지역에 공공도서관이 없는 경우

10.7%만이 월평균 0.4회 이용하는 것으로 나타나 현격한 차이를 보였다.

인근지역 공공도서관 유무는 독서량, 독서율에서도 차이를 벌였다. 독서율은 공공도서관이 있는 경우 그렇지 않은 경우보다 5%나 높았으며, 연평균 독서량도 11권으로 인근지역에 공공도서관이 없는 경우보다 1.2권 많았다. 책 관련 대화의 빈도수에도 차이를 드러내 공공도서관이 있는 경우 성인이나 학생 모두 친구, 가족, 동료 등과 책 관련 대화를 자주하는 것으로 나타났다. 인근지역에 공공도서관 유무는 대도시(39.3%), 중소도시(30.0%), 읍면지역(18.8%)순으로 나타나 도시 규모에 따라 접근성에 차이가 났다.

/meelee@heraldm.com

지난해 우리나라 성인이 1년동안 읽은 종이책은 9.9권으로 2010년(10.8권) 보다 약 1권이 감소한 것으로 나타났다. 2007년 처음 성인 연간 독서량이 역대 최고인 12권을 기록한 이래 4년째 하락세다. 일년 내내 책 한 권도 읽지 않은 성인도 10명 중 3.2명이나 됐다. 독서시간도 줄었다. 2010년 평일 32분에서 25.9분, 주말 31분에서 29.9분으로 줄면서 전체적으로 책을 읽지 않는 사회로 바뀌고 있다.

이는 문화체육관광부가 (재)한국문화관광연구원에 의뢰해 지난해 12월29일부터 올해 1월12일까지 전국 16개 시도에 거주하는 만 18세 이상 성인남녀 2000명과 초ㆍ중ㆍ고 학생 각 1000명씩 총 3000명을 대상으로 실시한 ‘2011년도 국민독서실태조사’결과다.

▶독서량 또 줄어=우리나라 성인의 독서시간은 평일이나 여가시간이 크게 늘어나는 주말ㆍ공휴일이나 별반 다르지 않다. 평일 독서에 할애하는 시간은 25.9분으로 평일 전체 여가시간 중 13.3%에 그친다. 주말과 공휴일은 총 여가시간 305.5분 가운데 독서시간은 29.9분으로 나타났다. 독서를 가로막는 요인으로는 ‘일(공부)이 너무 바빠서’(33.6%), ‘책 읽는 것이 싫고 습관이 들지 않아서’(33.3%)등이 꼽혔다. 특히 ‘~바빠서’는 2010년 41.3%에서 크게 줄어 시간적 여유가 생겼음을 보여준다. 반면 ‘~습관’은 2010년 25.8%에서 7.8% 늘었다. 여유시간보다 좋은 독서경험이 독서습관->독서 행위로 연결된다는 시사점을 던진다.

도서 선택 기준은 성인과 학생에서 다소 차이가 드러났다. 책을 직접 보고 구입하는 경우를 제외하면 성인은 ‘신문이나 잡지의 책소개, 광고’를, 학생은 ‘베스트셀러 목록,‘인터넷 책 소개, 광고’를 통해 책 정보를 얻는 것으로 나타났다. 이는 종이책 구매 경로와도 관련이 있다. 성인은 대형서점(39.4%), 소형서점(25.4%), 인터넷 서점(17.8%) 순으로 이용한 반면, 학생은 대형서점(37.8%), 인터넷 서점(28.9%), 소형서점(24%)순이었다. 책을 접하는 경로로 ‘직접 구입’(42.6%)에 이어 은행, 관공서, 카페 등 책이 비치돼 있는 다양한 공간에서 책을 읽는 경우(15.7%)가 도서관보다도 높게 나타난 점이 흥미롭다.

▶전자책은 공짜 이용=전자책 시장은 독서시장의 가장 큰 변화 중 하나. 전자책 이용률은 성인의 경우 2010년 11.2%에서 16.5%로, 학생은 43.5%에서 50.2%로 크게 늘었다. 성인 10명 중 6명이, 학생은 10명 중 8명이 월1회 이상 전자책을 이용하는 것으로 나타났다. 특히 학생들의 경우 10명 중 1명 꼴로 거의 매일 전자책을 이용했다. 그러나 전자책을 돈을 주고 사 보는 경우는 많지 않았다. 성인(66.3%), 학생(73.1%) 모두 무료 사이트를 이용했으며, 직접 구매는 성인(28.2%), 학생(12.1%) 모두 미미했다. 주로 이용하는 전자책을 이용하는 분야는 성인의 경우 문학(57.6%)이 주종을 이뤘으며, 중ㆍ고등학생은 ‘무협, 판타지, 추리소설(44.8%)’, 초등학생은 만화(34.9%)가 강세였다.

▶도보 10분 공공도서관, 독서에 결정적=공공도서관이 인근지역(도보로 1분 거리 이내)에 있느냐 여부는 독서행위에 결정적인 영향을 미쳤다.

인근지역에 공공도서관이 있는 경우, 성인의 과반수인 51.1%가 월평균 3.2회 공공도서관을 이용하는 것으로 나타난 반면, 인근지역에 공공도서관이 없는 경우

10.7%만이 월평균 0.4회 이용하는 것으로 나타나 현격한 차이를 보였다.

인근지역 공공도서관 유무는 독서량, 독서율에서도 차이를 벌였다. 독서율은 공공도서관이 있는 경우 그렇지 않은 경우보다 5%나 높았으며, 연평균 독서량도 11권으로 인근지역에 공공도서관이 없는 경우보다 1.2권 많았다. 책 관련 대화의 빈도수에도 차이를 드러내 공공도서관이 있는 경우 성인이나 학생 모두 친구, 가족, 동료 등과 책 관련 대화를 자주하는 것으로 나타났다. 인근지역에 공공도서관 유무는 대도시(39.3%), 중소도시(30.0%), 읍면지역(18.8%)순으로 나타나 도시 규모에 따라 접근성에 차이가 났다.

/meelee@heraldm.com

2012년 서울시의 마을공동체 사업

1. 2012년 서울시의 마을공동체 지원사업에 대한 기사, 중앙일보 2012년 5월 3일자, 마을 카페·놀이방·텃밭 … 725억 지원

서울시, 마을 공동체 사업 발표

4. 머니투데이 2012년 5월 2일자 박태정 기자의 보도, 밑그림 나온 박원순표 마을공동체 "뉴타운 대안 아니다"

서울시가 박원순 서울시장의 역점사업인 '마을공동체 만들기'의 밑그림을 내놨다.

주민들의 커뮤니티 형성 정도에 따라 '씨앗' '새싹' '희망' 마을로 나눠 맞춤형 지원을 하겠다는 게 골자다.

주민들의 자발적인 의지가 있어야 지원하고 예산은 최소화해 공동체 형성 계기를 마련하는데 행정의 초점을 맞추게 된다.6월에는 '마을공동체 종합지원센터'도 문을 연다.

서울시는 이와 함께 마을공동체 사업을 뉴타운사업의 대안으로 보는 일부의 시각에 대해 "오해"라며 차별성을 강조했다.

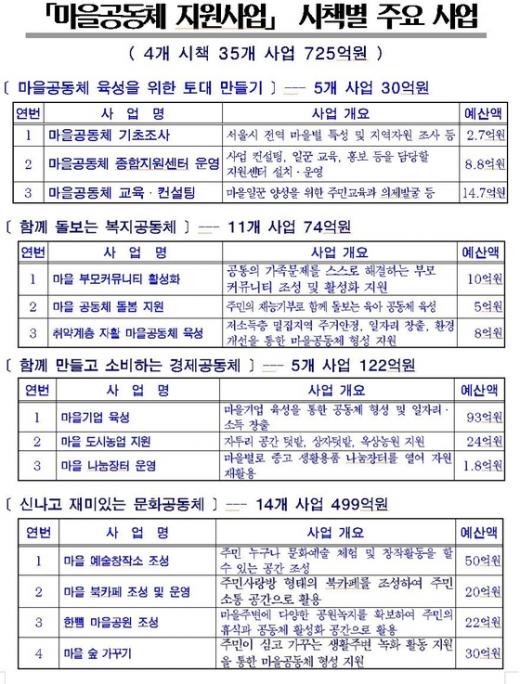

서울시는 이 같은 내용을 담아 4개 시책 35개 사업으로 구성한 '마을공동체 지원사업'을 2일 발표했다.

4개 시책으로 마을공동체 기초조사와 교육·컨설팅 등 '마을공동체 육성을 위한 토대 만들기' 5개 사업에 30억원, 마을 부모커뮤니티 활성화와 마을공동체 돌봄 지원 등 '함께 돌보는 복지공동체' 11개 사업에 74억원이 지원된다.

또 마을기업 육성과 도시농업 지원, 나눔장터 운영 등 '함께 만들고 소비하는 경제공동체' 5개 사업에 122억원, 마을 예술창작소와 북카페, 한뼘 공원, 마을숲 조성 등 '신나고 재미있는 문화공동체' 14개 사업에 144억원 등 모두35개 지원산업에 725억원의 예산이 투입된다.

올해 처음 추진되는 신규사업은 20개로 278억원이 들어가고 447억원이 투입되는 나머지 15개의 기존 사업은 추진 방식과 프로그램을 마을공동체 사업 취지에 맞춰 보완했다.

그러나 마을공동체 사업은 다른 사업과 달리 서울시는 보조적인 역할만 하게 된다.

조인동 서울시 혁신기획관은 "재정 투입 중심으로 형성된 마을공동체는 지속가능한 형태로 발전하기 어렵다"면서 "주민들의 자발적인 의지와 노력이 중요한 만큼 예산지원은 최소화하고 행정 지원 역시 마을공동체의 형성 계기를 마련해주는 역할에 한정된다"고 말했다.

이를 위해 시는 지원대상을 커뮤니티 형성 정도에 따라 '씨앗마을'→'새싹마을'→'희망마을' 3단계로 나눠 필요한 부분을 지원한다.

주민들이 먼저 사업신청을 하면 시는 현장조사를 통해 커뮤니티 정도를 확인하고 초기 단계인 '씨앗마을'의 경우 지원 사업이 아닌 주민 교육이나 사업발굴을 지원한다.

커뮤니티 기반가 형성된 경우 '새싹마을'로, 커뮤니티 활동이 활발하면 '희망마을'로 분류해 주민이 발굴한 사업이 실현될 수 있도록 지원하게 된다.

마을공동제 사업지원은 단독주택, 아파트, 한옥, 상가 등 주거 유형별 특성도 고려된다.

아파트의 경우 직거래 장터나 관리비 산정 참여 등 공동체 형성 프로그램이 우선 추진되고 단독주택은 마을공동체 돌봄 지원 사업 등 복지사업이 지원되는 식이다.

마을공동체 사업은 공모가 아닌 연중 주민 제안방식으로 추진된다. 주민들이 뜻만 모으면 언제나 신청할 수 있다는 얘기다.

다만 시는 올해는 대부분이 '씨앗마을'단계일 것으로 보고 마을일꾼 교육이나 커뮤니티 형성, 사업발굴을 중점 지원할 계획이다.

◇"마을공동체 뉴타운 대안 아냐"

이 같은 사업을 체계적으로 지원하기 위한 '서울시 마을공동체 종합지원센터'도 6월 말 개관을 목표로 준비 중이다.

종합지원센터는 마을사업 발굴부터 교육, 건설팅은 물론 우수사례 전파까지 민간부문과 시·자치구 사이의 가교 역할을 하게 된다.

조 기획관은 "민간단체의 노하우를 활용하기 위해 민간위탁 방식으로 추진 중에 있다"고 말했다.

서울시는 '마을공동체 사업'이 뉴타운 출구전략이나 뉴타운의 대안으로 보는 일각의 시각에 대해 "마을공동체 사업을 단편적으로 이해한 데서 비롯된 오해"라며 뉴타운과 마을공동체 사업은 별개라는 점을 분명히 했다.

조 기획관은 "뉴타운 사업이 주택 재개발에 국한돼 있다면 마을공동체 사업은 주거는 물론 경제, 문화, 복지, 환경 등 종합적인 범위를 다루는 사업"이라고 강조했다.

서울시, 마을 공동체 사업 발표

주민이 지역사업 결정하고 추진

시 “뉴타운 출구전략은 아니다”

#1=‘삼각산 재미난 마을’은 강북구 우이동·인수동·수유3동 일대 주민들이 만든 마을 공동체다. 1998년 시작한 공동 육아가 발전해 지금은 주민 600여 명이 참가하는 마을 공동체 사업으로 확대됐다. 각종 프로그램이 열리는 마을 사랑방 ‘재미난 카페’와 ‘마을 배움터’, 음악으로 소통하는 ‘재미난 밴드’, 주민들이 함께 만들고 보는 ‘마을극장 우이동’ 등이 주민들의 자랑거리다.

#2=‘성대골 마을’은 동작구 상도 3, 4동 일대 주민들이 만든 마을 공동체다. 지역 단체였던 ‘희망동네’가 2009년 어린이 도서관을 만들면서 다양한 공동 활동이 시작됐다. 최근에는 에너지 절약을 위한 ‘성대골 절전소’도 설치했다. 이는 가정별로 절약한 에너지를 합산해 눈으로 확인하는 운동이다.

#3=성북구 삼선동 300번지 일대의 ‘장수마을’은 60∼70년대 풍경을 간직한 166채의 낡은 집들이 모여 있다. 2004년 재개발 예정구역으로 지정됐지만 여건이 좋지 않아 중단됐다. 대신 2008년 주민들이 연구 모임을 만들고 ‘마을 목수’를 중심으로 지역 내 빈집 리모델링과 집수리, 골목디자인 사업을 하면서 마을을 함께 꾸며가고 있다.

서울시는 이처럼 주민이 자발적으로 추진하는 마을 공동체 사업을 지원하고 나섰다. 시는 올해 4개 분야 35개 사업에 걸쳐 총 725억원을 지원하는 내용의 ‘마을 공동체 지원사업’을 2일 발표했다. <표 참조>

서울시는 이처럼 주민이 자발적으로 추진하는 마을 공동체 사업을 지원하고 나섰다. 시는 올해 4개 분야 35개 사업에 걸쳐 총 725억원을 지원하는 내용의 ‘마을 공동체 지원사업’을 2일 발표했다. <표 참조>

주민들이 스스로 운영 중인 마포구 성산동·연남동·서교동·망원동 일대의 ‘성미산 마을’은 일자리도 만들어 내고 있다. 서울시는 이 같은 마을 기업 육성을 위해 올해 93억원을 투입한다. 이와 함께 주민들이 자투리 공간을 이용해 공동으로 텃밭을 조성하거나 옥상 농원을 만드는 사업에 24억원을 지원한다. 마을의 문화 공동체 조성을 위해서는 마을 예술창작소 조성(50억원), 마을 숲 가꾸기(30억원), 마을 북카페 조성(20억원) 등의 사업을 지원한다.

#2=‘성대골 마을’은 동작구 상도 3, 4동 일대 주민들이 만든 마을 공동체다. 지역 단체였던 ‘희망동네’가 2009년 어린이 도서관을 만들면서 다양한 공동 활동이 시작됐다. 최근에는 에너지 절약을 위한 ‘성대골 절전소’도 설치했다. 이는 가정별로 절약한 에너지를 합산해 눈으로 확인하는 운동이다.

#3=성북구 삼선동 300번지 일대의 ‘장수마을’은 60∼70년대 풍경을 간직한 166채의 낡은 집들이 모여 있다. 2004년 재개발 예정구역으로 지정됐지만 여건이 좋지 않아 중단됐다. 대신 2008년 주민들이 연구 모임을 만들고 ‘마을 목수’를 중심으로 지역 내 빈집 리모델링과 집수리, 골목디자인 사업을 하면서 마을을 함께 꾸며가고 있다.

주민들이 스스로 운영 중인 마포구 성산동·연남동·서교동·망원동 일대의 ‘성미산 마을’은 일자리도 만들어 내고 있다. 서울시는 이 같은 마을 기업 육성을 위해 올해 93억원을 투입한다. 이와 함께 주민들이 자투리 공간을 이용해 공동으로 텃밭을 조성하거나 옥상 농원을 만드는 사업에 24억원을 지원한다. 마을의 문화 공동체 조성을 위해서는 마을 예술창작소 조성(50억원), 마을 숲 가꾸기(30억원), 마을 북카페 조성(20억원) 등의 사업을 지원한다.

시는 효율적인 지원을 위해 아파트나 상가지역·한옥 지역 등 마을별로 맞춤형 지원을 할 예정이다. 조인동 서울시혁신기획관은 “아파트 주민 간 커뮤니티를 마을 공동체로 발전시키기 위해 여러 가지 정책적 지원을 할 방침”이라고 말했다. 하지만 서울시는 이번 마을공동체 사업이 뉴타운 출구전략으로 추진되는 것은 아니라고 밝혔다. 조 기획관은 “뉴타운 사업이 낙후 지역을 재개발하는 사업이라면 마을 공동체는 인간 관계망 형성에 중점을 두고 있다”고 설명했다.

◆마을 공동체=서울시 조례에 ‘주민 개인의 자유와 권리가 존중되고, 상호 대등한 관계 속에서 마을 일을 주민이 결정하고 추진하는 주민자치 공동체’로 정의돼 있다. 경제·문화·복지·환경 등을 토대로 연결된 사람들의 관계망이다. 행정구역상 최소단위인 ‘동’보다 작은 규모다.

2. 경향신문 2012년 5월 2일자, 김여란 기자의 보도, 서울시 ‘마을공동체 만들기 사업’ 시동 걸렸다

박원순 서울시장의 핵심공약인 마을공동체 만들기 사업에 시동이 걸렸다. 서울시는 공동체 돌봄지원·마을숲 가꾸기·아파트 마을공동체 활성화 등 35개 사업이 담긴 ‘마을공동체 지원사업’ 계획을 2일 발표했다. 사업은 복지·경제·문화공동체 및 마을 토대 만들기 등 크게 4가지 시책으로 분류된다. 이 사업에는 단계적으로 725억원이 투입된다.

앞서 서울시는 지난 3월15일에 ‘마을공동체 만들기 지원 조례’를 공포, 시행해 사업 근거를 마련했다. 오는 6월에는 서울시 마을공동체 종합지원센터가 개관한다.마을공동체 만들기는 주민들이 원하는 사업을 구상해서 시나 자치구에 지원을 신청하면 사업 심사를 거친 후 예산을 지원하는 형태로 진행된다. 서울시가 정한 35개 사업에 포함되지 않는 일이라도 지원 가능하며, 연중 수시로 접수한다. 서울시는 지원을 신청할 수 있는 마을의 규모는 주민들이 서로 얼굴을 알고 소통이 가능한 범위로 인원이나 행정구역 제한은 없다고 설명했다.

서울시는 “마을공동체는 주민들이 모여서 무엇이든 같이 일을 하고 시간을 나누기 시작하면서 만들어지고 커진다”며 “시는 주민들이 모일 계기를 제공하고 최소한으로 지원하는 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

서울 강북구 삼각산 ‘재미난 마을’은 마을공동체의 좋은 사례다. 1998년 이 마을에는 자생적으로 공동육아협동조합이 생겼다. 부모들 스스로가 모여 자녀들을 위한 대안학교를 만들었고, 현재까지 주민 600여명이 참여하는 마을 극장·도서관, 주민교육 등 다양한 공동체사업이 운영되고 있다.

서울시는 올해 마을만들기 사업의 중점은 주민 교육과 마을 컨설팅이라고 밝혔다. 마을공동체 사업을 시작하는 올해는 대부분의 마을공동체를 ‘씨앗’ 단계로 보고 주민모임 활성화, 마을일꾼 양성 등 토대 만들기에 집중하겠다는 계획이다. 내년은 마을공동체 정착, 2014년은 마을공동체 확산의 해로 정했다.

2010년부터 운영 중인 성북구 도시아카데미는 마을만들기의 본보기가 되고 있다. 돈암제일시장에서 순대를 파는 박석훈씨(60)는 지난해 주위 상인들과 함께 8주간 ‘시장’을 주제로 한 도시아카데미에 참여했다. 박씨는 “과거에는 시장이 어려워도 어떻게 할지 몰랐었다. 하지만 아카데미를 들으면서 우리 마을의 문제점을 찾아냈고 주변 상인들과 함께 시장을 바꿀 수 있다는 희망을 갖게 됐다”고 말했다.

서울시가 처음 시행하는 마을만들기 사업에 대해서는 우려와 기대가 엇갈리고 있다. 한 시민단체 관계자는 “주민 의식이 마을만들기 사업계획에 맞춰서 바뀔 수는 없는데 성과를 만들려는 마음 때문에 밀어붙이기 식으로 되는 게 아닌가 싶다”고 우려했다. 마을공동체 사업을 구상하는 ‘함께하는 성북마당’의 이소영씨(60)는 “고무적인 정책이라고 생각한다. 예상되는 문제점이야 있지만 첫 시도인 만큼 차근차근 풀어나가면 된다”고 말했다.

서울시 마을공동체위원회 위원 문종석 푸른시민연대 대표(49)는 “관 주도로 사업을 빨리 진행시키려는 흐름을 견제하는 게 위원회의 역할”이라며 “마을만들기는 언제나 민간을 통치해왔던 관의 속성을 뒤집어서 새 그림을 그리는 일로 인내를 갖고 진행해야 한다”고 말했다. 서울시는 “마을공동체 만들기는 도시화와 경쟁으로 신뢰가 사라진 사람 관계를 회복하고, 팍팍한 삶을 치유하기 위한 방법 중 하나”라고 설명했다.

◆마을 공동체=서울시 조례에 ‘주민 개인의 자유와 권리가 존중되고, 상호 대등한 관계 속에서 마을 일을 주민이 결정하고 추진하는 주민자치 공동체’로 정의돼 있다. 경제·문화·복지·환경 등을 토대로 연결된 사람들의 관계망이다. 행정구역상 최소단위인 ‘동’보다 작은 규모다.

2. 경향신문 2012년 5월 2일자, 김여란 기자의 보도, 서울시 ‘마을공동체 만들기 사업’ 시동 걸렸다

박원순 서울시장의 핵심공약인 마을공동체 만들기 사업에 시동이 걸렸다. 서울시는 공동체 돌봄지원·마을숲 가꾸기·아파트 마을공동체 활성화 등 35개 사업이 담긴 ‘마을공동체 지원사업’ 계획을 2일 발표했다. 사업은 복지·경제·문화공동체 및 마을 토대 만들기 등 크게 4가지 시책으로 분류된다. 이 사업에는 단계적으로 725억원이 투입된다.

앞서 서울시는 지난 3월15일에 ‘마을공동체 만들기 지원 조례’를 공포, 시행해 사업 근거를 마련했다. 오는 6월에는 서울시 마을공동체 종합지원센터가 개관한다.마을공동체 만들기는 주민들이 원하는 사업을 구상해서 시나 자치구에 지원을 신청하면 사업 심사를 거친 후 예산을 지원하는 형태로 진행된다. 서울시가 정한 35개 사업에 포함되지 않는 일이라도 지원 가능하며, 연중 수시로 접수한다. 서울시는 지원을 신청할 수 있는 마을의 규모는 주민들이 서로 얼굴을 알고 소통이 가능한 범위로 인원이나 행정구역 제한은 없다고 설명했다.

서울 강북구 삼각산 ‘재미난 마을’은 마을공동체의 좋은 사례다. 1998년 이 마을에는 자생적으로 공동육아협동조합이 생겼다. 부모들 스스로가 모여 자녀들을 위한 대안학교를 만들었고, 현재까지 주민 600여명이 참여하는 마을 극장·도서관, 주민교육 등 다양한 공동체사업이 운영되고 있다.

서울시는 올해 마을만들기 사업의 중점은 주민 교육과 마을 컨설팅이라고 밝혔다. 마을공동체 사업을 시작하는 올해는 대부분의 마을공동체를 ‘씨앗’ 단계로 보고 주민모임 활성화, 마을일꾼 양성 등 토대 만들기에 집중하겠다는 계획이다. 내년은 마을공동체 정착, 2014년은 마을공동체 확산의 해로 정했다.

2010년부터 운영 중인 성북구 도시아카데미는 마을만들기의 본보기가 되고 있다. 돈암제일시장에서 순대를 파는 박석훈씨(60)는 지난해 주위 상인들과 함께 8주간 ‘시장’을 주제로 한 도시아카데미에 참여했다. 박씨는 “과거에는 시장이 어려워도 어떻게 할지 몰랐었다. 하지만 아카데미를 들으면서 우리 마을의 문제점을 찾아냈고 주변 상인들과 함께 시장을 바꿀 수 있다는 희망을 갖게 됐다”고 말했다.

서울시가 처음 시행하는 마을만들기 사업에 대해서는 우려와 기대가 엇갈리고 있다. 한 시민단체 관계자는 “주민 의식이 마을만들기 사업계획에 맞춰서 바뀔 수는 없는데 성과를 만들려는 마음 때문에 밀어붙이기 식으로 되는 게 아닌가 싶다”고 우려했다. 마을공동체 사업을 구상하는 ‘함께하는 성북마당’의 이소영씨(60)는 “고무적인 정책이라고 생각한다. 예상되는 문제점이야 있지만 첫 시도인 만큼 차근차근 풀어나가면 된다”고 말했다.

서울시 마을공동체위원회 위원 문종석 푸른시민연대 대표(49)는 “관 주도로 사업을 빨리 진행시키려는 흐름을 견제하는 게 위원회의 역할”이라며 “마을만들기는 언제나 민간을 통치해왔던 관의 속성을 뒤집어서 새 그림을 그리는 일로 인내를 갖고 진행해야 한다”고 말했다. 서울시는 “마을공동체 만들기는 도시화와 경쟁으로 신뢰가 사라진 사람 관계를 회복하고, 팍팍한 삶을 치유하기 위한 방법 중 하나”라고 설명했다.

3. 시정일보 2012년 5월 3일자 문명혜 기자의 보도, 사람가치 회복 ‘마을공동체’ 본격화

급격한 도시화와 인위적인 개발 속에 사라져버린 ‘사람의 가치’ 및 ‘신뢰의 관계망’을 되찾기 위해 주민의 자발적 의지로 추진하는 ‘서울시 마을공동체사업’이 본격화 된다.

서울시는 2일 기자설명회를 열고 △토대마련 △경제 △복지 △문화 등 4개 시책 35개 사업으로 구성된 ‘마을공동체 지원사업’을 발표했다.

조인동 서울시 혁신기획관은 “서울시가 추진 중인 마을공동체 사업은 그동안 끊임없이 지적돼 온 서울의 문제를 치유하고자 하는 근원적인 노력”이라며 “시ㆍ자치구, 마을주민 등 주체별 역할분담을 통해 사업이 안착될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

조인동 기획관은 이를 위한 사업안내와 교육, 계획수립, 실행 등 사업 전 단계를 지원할 ‘서울시 마을공동체 종합지원센터’가 6월말 문을 연다고 밝혔다.

시가 발표한 마을공동체 4개 시책은 △마을공동체 육성을 위한 토대 만들기 △함께 돌보는 복지공동체 △함께 만들고 소비하는 경제공동체 △신나고 재미있는 문화공동체다.

‘마을공동체 육성을 위한 토대 만들기’ 사업은 서울시 전역에 대한 마을자원 등 기초조사, 종합지원센터 설치 등 5개로 구성돼 있으며, 30억원의 예산이 편성됐다.

‘함께 돌보는 복지공동체’는 마을공동체를 통해 노인과 아이, 저소득층을 포함한 모든 사람들의 복지사업을 추진하는 것으로, 마을공동체 돌봄지원 등 11개 사업, 74억원이 지원된다.

‘함께 만들고 소비하는 경제공동체’ 사업은 마을기업 육성 등 5개로서 122억원이 지원된다.

‘신나고 재미있는 문화공동체’ 분야는 자연과 사람이 더불어 살고, 신나고 재미있는 마을 문화공동체를 구현하는데, 마을 예술창작소 조성 등 14개 사업에 499억원이 지원된다.

35개 지원사업의 경우 서울시 실ㆍ국별 검토회의, 현장의 마을 활동가 등 의견수렴을 거쳐 주민이 주도할 수 있고, 마을공동체 사업으로 적합한 사업들로 선정했다. 예산은 725억원이 투입된다.

서울시는 재정 투입중심으로 형성된 마을공동체는 지속가능한 형태로 발전하기 어렵고 마을공동체 형성에는 주민들의 자발적인 의지와 노력이 중요한 만큼 ‘마을공동체 지원사업’에 대한 예산지원은 최소한의 범위내에서 이뤄진다고 밝혔다. 이에 따라 행정지원 역시 마을공동체의 형성 계기를 마련해 주는 역할에 한정된다.

한편 지원대상은 커뮤니티 발전정도에 따라 씨앗마을(커뮤니티 기반이 미약한 경우) →새싹마을(커뮤니티 기반이 형성된 경우) →희망마을(커뮤니티 활동이 활발한 경우) 3단계로 나눠 각각에게 필요한 부분을 지원한다.

4. 머니투데이 2012년 5월 2일자 박태정 기자의 보도, 밑그림 나온 박원순표 마을공동체 "뉴타운 대안 아니다"

|

주민들의 커뮤니티 형성 정도에 따라 '씨앗' '새싹' '희망' 마을로 나눠 맞춤형 지원을 하겠다는 게 골자다.

주민들의 자발적인 의지가 있어야 지원하고 예산은 최소화해 공동체 형성 계기를 마련하는데 행정의 초점을 맞추게 된다.6월에는 '마을공동체 종합지원센터'도 문을 연다.

서울시는 이와 함께 마을공동체 사업을 뉴타운사업의 대안으로 보는 일부의 시각에 대해 "오해"라며 차별성을 강조했다.

서울시는 이 같은 내용을 담아 4개 시책 35개 사업으로 구성한 '마을공동체 지원사업'을 2일 발표했다.

4개 시책으로 마을공동체 기초조사와 교육·컨설팅 등 '마을공동체 육성을 위한 토대 만들기' 5개 사업에 30억원, 마을 부모커뮤니티 활성화와 마을공동체 돌봄 지원 등 '함께 돌보는 복지공동체' 11개 사업에 74억원이 지원된다.

또 마을기업 육성과 도시농업 지원, 나눔장터 운영 등 '함께 만들고 소비하는 경제공동체' 5개 사업에 122억원, 마을 예술창작소와 북카페, 한뼘 공원, 마을숲 조성 등 '신나고 재미있는 문화공동체' 14개 사업에 144억원 등 모두35개 지원산업에 725억원의 예산이 투입된다.

올해 처음 추진되는 신규사업은 20개로 278억원이 들어가고 447억원이 투입되는 나머지 15개의 기존 사업은 추진 방식과 프로그램을 마을공동체 사업 취지에 맞춰 보완했다.

그러나 마을공동체 사업은 다른 사업과 달리 서울시는 보조적인 역할만 하게 된다.

조인동 서울시 혁신기획관은 "재정 투입 중심으로 형성된 마을공동체는 지속가능한 형태로 발전하기 어렵다"면서 "주민들의 자발적인 의지와 노력이 중요한 만큼 예산지원은 최소화하고 행정 지원 역시 마을공동체의 형성 계기를 마련해주는 역할에 한정된다"고 말했다.

이를 위해 시는 지원대상을 커뮤니티 형성 정도에 따라 '씨앗마을'→'새싹마을'→'희망마을' 3단계로 나눠 필요한 부분을 지원한다.

주민들이 먼저 사업신청을 하면 시는 현장조사를 통해 커뮤니티 정도를 확인하고 초기 단계인 '씨앗마을'의 경우 지원 사업이 아닌 주민 교육이나 사업발굴을 지원한다.

커뮤니티 기반가 형성된 경우 '새싹마을'로, 커뮤니티 활동이 활발하면 '희망마을'로 분류해 주민이 발굴한 사업이 실현될 수 있도록 지원하게 된다.

마을공동제 사업지원은 단독주택, 아파트, 한옥, 상가 등 주거 유형별 특성도 고려된다.

아파트의 경우 직거래 장터나 관리비 산정 참여 등 공동체 형성 프로그램이 우선 추진되고 단독주택은 마을공동체 돌봄 지원 사업 등 복지사업이 지원되는 식이다.

마을공동체 사업은 공모가 아닌 연중 주민 제안방식으로 추진된다. 주민들이 뜻만 모으면 언제나 신청할 수 있다는 얘기다.

다만 시는 올해는 대부분이 '씨앗마을'단계일 것으로 보고 마을일꾼 교육이나 커뮤니티 형성, 사업발굴을 중점 지원할 계획이다.

◇"마을공동체 뉴타운 대안 아냐"

이 같은 사업을 체계적으로 지원하기 위한 '서울시 마을공동체 종합지원센터'도 6월 말 개관을 목표로 준비 중이다.

종합지원센터는 마을사업 발굴부터 교육, 건설팅은 물론 우수사례 전파까지 민간부문과 시·자치구 사이의 가교 역할을 하게 된다.

조 기획관은 "민간단체의 노하우를 활용하기 위해 민간위탁 방식으로 추진 중에 있다"고 말했다.

서울시는 '마을공동체 사업'이 뉴타운 출구전략이나 뉴타운의 대안으로 보는 일각의 시각에 대해 "마을공동체 사업을 단편적으로 이해한 데서 비롯된 오해"라며 뉴타운과 마을공동체 사업은 별개라는 점을 분명히 했다.

조 기획관은 "뉴타운 사업이 주택 재개발에 국한돼 있다면 마을공동체 사업은 주거는 물론 경제, 문화, 복지, 환경 등 종합적인 범위를 다루는 사업"이라고 강조했다.

|

2012년 5월 2일 수요일

농민기본소득

2012년 4월 11일 총선의 결과로 사라지게 될 '녹색당'. 하지만 김종철 녹색평론 발행인은 '농민기본소득, 녹색당을 기억하라'라고 말한다. 2012년 4월 25일 시사인의 칼럼.

---------------------------

집권당의 승리로 끝난 선거 결과를 보다가 머릿속에 떠오른 말이 있다. 그것은 "정신이상이란 꼭 같은 짓을 되풀이하면서 다른 결과가 나오기를 기대하는 행태"라는 아인슈타인의 말이다. 왜 이 말이 생각났는지 나 자신도 정확히 모르지만, 어쩐지 우리 모두가 지금 치유하기 어려운 어떤 정신 질환을 앓고 있는 게 아닌가 하는 기분을 떨쳐버릴 수가 없다.

선거가 끝나면 판에 박은 이야기들이 늘 쏟아진다. 이번에도 예외가 아니어서, 이명박 정권의 엄청난 실정에도 불구하고 야당이 패배한 까닭이 무엇인지 구구한 설명들이 개진되고 있다. 하지만 이 모든 이야기는 대체로 유사한 결론에 귀착한다. 요컨대 야당 세력이 정권심판론만 들고 나왔지 설득력 있는 대안을 내놓지 못했기 때문이라는 것이다. 혹자는 그들이 후보단일화와 공천 작업에 쫓긴 나머지 구체적인 정책공약을 준비할 시간이 없었다는 해설도 곁들인다.

급조된 신생 정당도 아니고, 오랜 역사를 가지고 있는-게다가 국민의 세금으로 운영되는 부설 정책연구소를 가진-주요 정당이 어째서 정책공약을 선거에 임박해서 준비해야 하는지 알다가도 모를 일이지만, 그보다 더 중요한 문제가 있다. 즉, 만약에 시간이 있었다면 신뢰할 만한 비전과 대안이 나올 수 있었을까.

나는 솔직히 새누리당에 대해서는 별로 하고 싶은 말이 없다. 당명을 바꿔가며 쇄신을 운위하고, 듣기 좋은 공약을 제시하면서 '경제 민주화'를 말하지만, 그 모든 게 결국 헛소리라는 것을 모르지 않기 때문이다. 기득권층의 이익을 완강히 옹호하고 사회적 약자를 철저히 외면하는 데 익숙한 그들의 체질이 쉽게 변할 수 있으리라고 믿는 것은 어리석은 일이다. 이 나라의 보물 중의 보물인 4대강이 처참하게 파괴되고 있음에도 끝끝내 침묵으로 일관해온 '정치 지도자'가 이끄는 정당에 대해서 대체 무슨 말을 할 수 있으랴.

그런 의미에서 "같은 짓을 되풀이하면서 다른 결과를 기대하는" 행태는 새누리당에는 해당되지 않는다고 할 수 있다. 왜냐하면 언제나 꼭 같은 행동을 되풀이해왔지만, 어차피 그들은 기득권층의 이익을 지키고 확대하는 것 말고는 다른 결과를 기대한 바도 없고, 앞으로도 그럴 것이기 때문이다. 문제는 민주통합당이다. 한때 집권을 했으나 준비되지 않은 권력, 서툴고 실력 없는 권력이라는 조소를 당했고, 마침내 한·미 FTA 체결이라는 결정적인 패착에 의해 자신의 정치적 지지 기반을 거의 완전히 상실했던 뼈아픈 경험이 민주통합당 사람들에게는 있다. 그런데 이번 선거에서 획기적인 정책을 제시하는 데 실패한 게 사실이라면, 민주통합당이야말로 "같은 짓을 되풀이하면서 다른 결과를" 기대하는 정치집단의 전형이라고 해도 될 것이다.

'농민기본소득' 녹색당을 기억하라

그러나 돌이켜 생각해보면, 민주통합당이 설득력 있는 대안이나 비전을 제시하지 못하는 것은 당연하다고 할 수 있다. 이렇게 말하는 데는 이유가 있다. 이번에 선거관리위원회를 통해 배포된 민주통합당의 홍보물을 보면, 이 나라의 농업에 관한 언급 자체가 없다. 이것은 결코 작은 문제가 아니다. 다 알고 있듯이 역대 정권에 의해 우리 농촌은 끝없이 홀대를 당해왔고, 노무현 정부 시절도 예외가 아니었다. '참여정부' 5년 동안 우리나라 농민은 500만명에서 350만명으로 줄어들었다. 이것이 궁극적으로 의미하는 것, 즉 우리 농업이 조만간 사멸할지도 모른다는 두려움을 아직도 느끼지 못하고 있다면, 그들은 지난 4년을 아무것도 배운 것 없이 허비했음을 고백하는 셈이라고 할 수 있다.

지금은 지속 가능한 농사를 중심에 두지 않는 어떠한 정책, 어떠한 비전도 허망한 말장난에 지나지 않는다. 이제 갈수록 문명사회의 존립 자체가 흔들리는 위기상황이 일상화될 것이다. 그러한 상황에서 가장 중요한 것이 농업 기반의 확보임은 두말할 나위도 없다. 화석연료에 기반한 경제성장 시대는 이제 끝났음을 직시해야 한다. 성장을 전제로 한 복지국가의 설계도 이 상황에서는 결국 망상에 불과할 것이 분명하다.

이번 선거에서 유일하게 이 상황을 주목하고, '농민기본소득'이라는 획기적인 정책을 제시한 정당이 녹색당이었다. 녹색당은 당의 존속을 위한 최소한의 표도 얻지 못한 '군소 정당'이지만, 사상과 이념에서는 가장 선진적인 정치 결사체라고 할 수 있다. 녹색당이 표방하는 가치의 때늦지 않은 실현 여부에 우리 모두의 사활이 걸려 있음은 길게 말할 필요가 없다.

김종철 ( < 녹색평론 > 발행인) /

---------------------------

집권당의 승리로 끝난 선거 결과를 보다가 머릿속에 떠오른 말이 있다. 그것은 "정신이상이란 꼭 같은 짓을 되풀이하면서 다른 결과가 나오기를 기대하는 행태"라는 아인슈타인의 말이다. 왜 이 말이 생각났는지 나 자신도 정확히 모르지만, 어쩐지 우리 모두가 지금 치유하기 어려운 어떤 정신 질환을 앓고 있는 게 아닌가 하는 기분을 떨쳐버릴 수가 없다.

선거가 끝나면 판에 박은 이야기들이 늘 쏟아진다. 이번에도 예외가 아니어서, 이명박 정권의 엄청난 실정에도 불구하고 야당이 패배한 까닭이 무엇인지 구구한 설명들이 개진되고 있다. 하지만 이 모든 이야기는 대체로 유사한 결론에 귀착한다. 요컨대 야당 세력이 정권심판론만 들고 나왔지 설득력 있는 대안을 내놓지 못했기 때문이라는 것이다. 혹자는 그들이 후보단일화와 공천 작업에 쫓긴 나머지 구체적인 정책공약을 준비할 시간이 없었다는 해설도 곁들인다.

급조된 신생 정당도 아니고, 오랜 역사를 가지고 있는-게다가 국민의 세금으로 운영되는 부설 정책연구소를 가진-주요 정당이 어째서 정책공약을 선거에 임박해서 준비해야 하는지 알다가도 모를 일이지만, 그보다 더 중요한 문제가 있다. 즉, 만약에 시간이 있었다면 신뢰할 만한 비전과 대안이 나올 수 있었을까.

나는 솔직히 새누리당에 대해서는 별로 하고 싶은 말이 없다. 당명을 바꿔가며 쇄신을 운위하고, 듣기 좋은 공약을 제시하면서 '경제 민주화'를 말하지만, 그 모든 게 결국 헛소리라는 것을 모르지 않기 때문이다. 기득권층의 이익을 완강히 옹호하고 사회적 약자를 철저히 외면하는 데 익숙한 그들의 체질이 쉽게 변할 수 있으리라고 믿는 것은 어리석은 일이다. 이 나라의 보물 중의 보물인 4대강이 처참하게 파괴되고 있음에도 끝끝내 침묵으로 일관해온 '정치 지도자'가 이끄는 정당에 대해서 대체 무슨 말을 할 수 있으랴.

그런 의미에서 "같은 짓을 되풀이하면서 다른 결과를 기대하는" 행태는 새누리당에는 해당되지 않는다고 할 수 있다. 왜냐하면 언제나 꼭 같은 행동을 되풀이해왔지만, 어차피 그들은 기득권층의 이익을 지키고 확대하는 것 말고는 다른 결과를 기대한 바도 없고, 앞으로도 그럴 것이기 때문이다. 문제는 민주통합당이다. 한때 집권을 했으나 준비되지 않은 권력, 서툴고 실력 없는 권력이라는 조소를 당했고, 마침내 한·미 FTA 체결이라는 결정적인 패착에 의해 자신의 정치적 지지 기반을 거의 완전히 상실했던 뼈아픈 경험이 민주통합당 사람들에게는 있다. 그런데 이번 선거에서 획기적인 정책을 제시하는 데 실패한 게 사실이라면, 민주통합당이야말로 "같은 짓을 되풀이하면서 다른 결과를" 기대하는 정치집단의 전형이라고 해도 될 것이다.

'농민기본소득' 녹색당을 기억하라

그러나 돌이켜 생각해보면, 민주통합당이 설득력 있는 대안이나 비전을 제시하지 못하는 것은 당연하다고 할 수 있다. 이렇게 말하는 데는 이유가 있다. 이번에 선거관리위원회를 통해 배포된 민주통합당의 홍보물을 보면, 이 나라의 농업에 관한 언급 자체가 없다. 이것은 결코 작은 문제가 아니다. 다 알고 있듯이 역대 정권에 의해 우리 농촌은 끝없이 홀대를 당해왔고, 노무현 정부 시절도 예외가 아니었다. '참여정부' 5년 동안 우리나라 농민은 500만명에서 350만명으로 줄어들었다. 이것이 궁극적으로 의미하는 것, 즉 우리 농업이 조만간 사멸할지도 모른다는 두려움을 아직도 느끼지 못하고 있다면, 그들은 지난 4년을 아무것도 배운 것 없이 허비했음을 고백하는 셈이라고 할 수 있다.

지금은 지속 가능한 농사를 중심에 두지 않는 어떠한 정책, 어떠한 비전도 허망한 말장난에 지나지 않는다. 이제 갈수록 문명사회의 존립 자체가 흔들리는 위기상황이 일상화될 것이다. 그러한 상황에서 가장 중요한 것이 농업 기반의 확보임은 두말할 나위도 없다. 화석연료에 기반한 경제성장 시대는 이제 끝났음을 직시해야 한다. 성장을 전제로 한 복지국가의 설계도 이 상황에서는 결국 망상에 불과할 것이 분명하다.

이번 선거에서 유일하게 이 상황을 주목하고, '농민기본소득'이라는 획기적인 정책을 제시한 정당이 녹색당이었다. 녹색당은 당의 존속을 위한 최소한의 표도 얻지 못한 '군소 정당'이지만, 사상과 이념에서는 가장 선진적인 정치 결사체라고 할 수 있다. 녹색당이 표방하는 가치의 때늦지 않은 실현 여부에 우리 모두의 사활이 걸려 있음은 길게 말할 필요가 없다.

김종철 ( < 녹색평론 > 발행인) /

한국경제 성격 논쟁--정태인, 정승일, 이태경, 이병천, 이정우

1. 4월 11일, 회장님 얼굴에 웃음꽃 핀 까닭은? 2012년 4월 13일자 프레시안

[다시 재벌 개혁!] <무엇을 선택할 것인가> vs. <종횡무진 한국 경제>

정태인 새로운 사회를 여는 연구원 원장

과연 합의가 가능할까?인터넷 언론에 장하준, 정승일, 이종태의 대담을 엮은 <무엇을 선택할 것인가 : 쾌도난마 한국 경제> 광고가 뜨나 했더니 이어서 김상조의 <종횡무진 한국 경제>가 발간되었다는 소식이 들렸다. 올해의 이슈로 재벌 개혁을 꼽은 새로운 사회를 여는 연구원 입장에서는 이 두 진영 간의 논쟁을 어떻게든 정리해야 할 참이었다.

때마침 '프레시안 books'에서 이 두 책의 서평을 쓰면 어떻겠냐는 제안이 왔고 기꺼이 수락했다. 쾌도난마와 종횡무진이라…. 출판사가 붙인 제목이겠지만 패기가 넘친다. 더구나 두 책은 같은 디자이너가 한 건지 의심이 갈 정도로 표지 분위기까지 비슷하다. (실제로 두 책은 같은 디자이너의 작품이다 : 편집자)

김상조와 장하준은 내가 잘 알고 또 존경하는 후배들이다. 미리 말하자면 나는 이론적으로 장하준 쪽에 속하고 다른 경제 정책에 관해서도 거의 의견이 같다. 단, 재벌 개혁과 중앙은행 문제를 빼고…. 이해 당사자 자본주의라든가, 산업 정책의 중요성, 제조업 중시, 사업 서비스의 강조에서 그렇다.동시에 나는 김상조가 지난 10여 년간 해온 재벌 개혁 운동에 찬사를 보낸다. 구체적인 정책과 실천이라는 점에서 김상조가 해 온 일은 가히 경이롭다. 아래와 같은 경제개혁연대의 창립 선언문은 그의 이런 정신을 잘 보여준다.

"거대 담론의 실패 경험을 되풀이하기보다는, 구체적인 성공 경험을 축적함으로써 변화의 가능성에 대한 신뢰를 확립하고, 이를 통해 결코 과거로 돌아갈 수 없는 근본적인 변화를 이끌어낸다(<종횡무진 한국 경제>, 18쪽)"

삼성과의 피를 말리는 싸움에서 정확한 수치와 법적 근거에 매진한 김상조가 보기에 추상적인 거대 담론이나 청사진은 허망할 것이고, 또 그 때문에 진보 진영이 실패를 되풀이하는 것으로 보일 것이다. 하여 공공 토론 장소에서도 진보 쪽의 추상적인 주장에 그는 과도한 공격성을 드러내기도 한다. 고백하건대 나도 그 대상 중 하나이다.

<종횡무진 한국 경제>는 이런 김상조의 고민이 잘 드러난 책이다. 특히 그는 자신의 지난 운동을 통렬하게 반성한다.

"지난 10여 년간 진행된 이른바 영미식 주주 자본주의 모델 중심의 지배 구조 개선 노력이 후하게 평가돼도 여전히 갈 길이 먼 상황에서 헤매고 있으며, 박하게 평가하자면 정상 궤도를 이탈해 사실상 실패에 이른 원인이 무엇인지를 분석하고자 한다." (196쪽)

나아가서 김상조는 제도의 상호 보완성이나 경로 의존성을 고려해서 새로운 운동 방향을 조심스럽게 모색하고 있다.

아! 이렇다면 이른바 참여연대 대 대안연대(나도 회원이었던 이 단체는 2010년 2월 25일 해체했다) 간의 오랜 논쟁, 그러나 별로 생산적이지 못했던 논쟁도 종지부를 찍을 수 있을지 모르겠다. 그러나 <종횡무진 한국 경제>를 덮고 <무엇을 선택할 것인가>의 첫 몇 쪽을 읽었을 때 분위기는 절망적이었다.

생각이 비슷한 세 사람이 대담을 한 기록이라서 아마도 분위기의 증폭이 있었을 것이다. 내가 제일 곤혹스러웠던 것은 이들이 말하는 "시장 경제론자" 또는 "경제 민주화론자"가 누군지 떠올릴 수 없었다는 점이다. 맨 마지막 쪽에 이르러서야 유종일, 김상조 등이 펴낸 <박정희의 맨얼굴>(시사IN북 펴냄)이 주된 표적이라는 것을 알았지만 이미 늦었다. 원고 마감시간이 지났으니까….

세세한 얘기는 생략하겠지만 <무엇을 선택할 것인가> 약 100쪽까지는 장을 넘길 때마다 이맛살이 찌푸려졌다. 어떻게 김상조가 신자유주의자란 말인가? 토빈세의 도입을 긍정적으로 생각하고 한미 자유무역협정(FTA)에 반대하는 시장 만능론자가 있을까? 앞뒤가 안 맞는 경우도 많이 있다.

강만수는 앞부분에서는 환율 방어에 나선 산업 정책의 화신이 되었다가 뒤에 가면 시장 개혁론자로, 그리하여 김상조와 같은 집단에 속하게 된다. 심지어 노무현 정부 개혁론자(즉, 나도 포함된다)들도 관료와 함께 주주 자본주의를 만들려고 노력한 사람들이 되어 버리기도 한다. 목숨 걸고 싸운 사람들이 실은 한편이었다니 이 얼마나 극적인가?

구체적인 사실이 어긋나는 것도 꽤 많이 눈에 뜨인다. 예컨대 2008년 금리 논쟁에서 장하준과 마찬가지로 나 역시 금리 인상에 반대하였지만 당시 인상론자들이 국제통화기금(IMF)의 요구처럼 두 자릿수로 올리자는 건 결코 아니었다. 내 기억으론 기껏해야 0.25퍼센트에서 0.5퍼센트 인상을 주장한 것이었다.

물론 장하준의 말대로 금리는 둔탁한 정책 수단이라 함부로 사용하면 안 된다. 그러나 그 대안이 자본 통제라면 누구나 고개를 내두를 것이다. 갑자기 도입할 수 있다거나 미세 조정에 쓸 수 있는 정책 수단은 아니기 때문이다. (곧 나올 새로운 사회를 위한 연구원의 새 책에서 소개했지만 동아시아가 공동의 환율 정책, 외환 보유고 관리 정책을 사용한다면 자본 통제도 수월하게 도입할 수 있을 것이다.)

이론적으로 수긍하기 어려운 주장도 꽤 많은데 예컨대 종합부동산세 비판이 그러하다. 자산세와 소득세가 꼭 대립적인 것도 아닐 것이고, 장하준의 주장대로 "주주 자본주의" 때문에 자산 투기가 일어나는 세상에서, 그리하여 실물 투자가 감소하는 상황이라면 자산 가격의 규제는 대단히 중요하다. 헨리 조지가 부동산 빼곤 시장이 완벽하다고 보았으니 종합부동산세 역시 틀린 처방이라는 식인데 이렇게 이 세상 모두를 시장 만능론자로 만드는 방식이 얼마나 설득력이 있을까?이런 논법이라면 중앙은행이 물가를 넘어 자산 가격 안정 등 전반적인 경제 안정을 떠맡아야 한다고 주장한 조지프 스티글리츠 역시 신자유주의자이며 주주 자본주의론자다. 중앙은행의 역할을 강조하면 보수주의자인데 거기다 자산 가격까지 떠맡으라니…. 말하자면 이들은 존재하지 않는 괴물을 만들어 놓고, 또 모두를 괴물로 만들어서 신나게 두드려 팬 것이다.

다행히 <무엇을 선택할 것인가>의 중간부터 구체적인 대안을 제시하면서 어쩌면 타협의 실마리를 찾을 수 있겠다는 희망이 생겼다. 하지만 심사숙고하면서 단어를 골라 쓴 책과 그야말로 격정적인 대담의 구체적인 논리와 통계를 하나하나 비교하는 건 아무래도 불공정하다. 하여 여기선 재벌 개혁과 관련해서 타협점이 있는지만 살펴본다.

특히 장하준의 이론으로 재벌 개혁론을 만들면 어떤 모습이 될까가 책을 읽으면서 주로 한 생각이다.

이해 당사자 이론과 주주 이론 그리고 재벌개혁나는 금융 세계화 그리고 주주 자본주의가 양극화의 근원이라는 점에 동의한다. 앞에서 언급한 새로운 사회를 여는 연구원에서 곧 나올 책에도 자본 통제와 거시 건전성 규제에 한 장씩을 할애하고 있다. 그러나 만악의 근원인 주주 자본주의를 규제할 수 있는 구체적인 정책은 과연 무엇일까?

허망하게도 <무엇을 선택할 것인가>는 재벌의 경영권 보호를 제시하고 있을 뿐이다. 과연 경영권을 보호해 주면 재벌들이 배당금을 줄여서 투자를 늘리고 하청 단가도 올려주며 노동자 임금도 끌어 올릴까? 만일 주주 자본주의 규제, 예컨대 황금주 제도를 도입하여 장하준이 원하는대로 적대적 인수·합병의 가능성이 사라진다면 이제 "재벌 해체"를 해도 무방할까?

불행히도 한 나라에서 당장 이런 효과를 낼 뾰족한 정책은 별로 없다. 동아시아 국가들의 공조와 세계적인 금융 규제의 강화의 진행에 맞춰서 주주 자본주의의 문제점을 시정해 나가야 할 것이다.

장하성이 참여연대에서 시작하고 김상조가 경제개혁연대에서 이어받은 재벌 개혁 운동은 주주 이론(shareholder theory)에 근거한 소액 주주 운동이었다. 사실 소액 주주 운동은 집단 행동의 딜레마(비용은 어마어마한데 나에게 돌아오는 이익은 거의 없다)에 속하기 때문에 실패할 운명이었다고 할 수 있는데, 한 줌도 안 되는 지식인들의 헌신적인 노력으로 그야말로 혁혁한 성과를 거뒀다. 증권 집단 소송제라든가, 사외 이사 제도의 도입, 주주 대표 소송제, 집중 투표제 등의 도입을 그 누가 폄하할 수 있으랴. (정작 김상조는 제도의 보완성 문제 때문에 별 효과가 없었다고 반성하지만!)

그러나 주주가 회사의 주인이며 회사는 주주의 이익 극대화라는 단일 목표를 추구(해야) 한다는 주주 이론의 한계도 이 운동에 반영되었다. 물론 그렇게 짜여 있는 법적 현실에서 주로 소송을 중심으로 하는 운동이기 때문에 이 이론을 택할 수밖에 없었겠지만 (김상조는 케인스주의자이고 원래 이론이나 이번 책으로 봐서는 이해 당사자 이론에 더 가깝다) 더 큰 범위의 재벌 개혁을 꾀한다면 주주 자본주의라는 협소한 틀은 정책을 옥죄는 차꼬가 될 수 있다.

이 점을 끈질기게 물고 늘어지는 것이 장하준 등(알 만한 사람은 알겠지만, 장하준은 장하성의 사촌동생이다!)의 이해 당사자 이론(stakeholder theory)이다. 하지만 아쉽게도 장하준은 본격적인 이해 당사자 이론을 전개하기보다 외국 자본의 재벌 매수를 걱정하고 주주 자본주의의 단기주의를 비판하는데 그치고 있으며 대안은 경영권과 복지의 교환이라는 사회적 대타협이다.

이미 모든 세력을 다 장악한 재벌이 왜 이런 타협안을 받아들일까? 한 몸처럼 움직이는 재벌과 관료 그리고 보수 언론의 힘을 너무 쉽게 생각하는 건 아닐까? 백보 양보해서 장하준의 주장과 같은 사회적 타협을 위해서라도 강력한 재벌 규제는 필수적이라고 주장할 수도 있다. 그래야 재벌도 움찔해서 한 발자국이라도 물러서지 않겠는가?

만일 이해 당사자 이론에 입각하면 재벌 개혁은 어떤 모습이 될까?

나는 재벌을 '팀 생산(team production)'으로 본다. 재벌 시스템을 구성하는 이해 당사자 즉 총수 등 지배 주주, 경영자, 노동자, 하청 기업(supplier), 은행 등 채권자와 같은 1차 이해 당사자뿐만 아니라 재벌의 영향을 받는 소비자나 지역 공동체 등 2차 이해 당사자가 모두 참여해서 공동의 성과를 거두는 생산 시스템으로 보는 것이다.

팀 생산도 사회적 딜레마에 속하기 때문에 어떻게 이해 당사자 간의 협동을 자아내서 최선의 성과를 거둘 것인가가 핵심적 과제가 된다. 그동안 행동 경제학·실험 경제학, 진화 심리학, 진화 생물학 등이 밝혀낸 협동 진화의 규칙들이 잘 지켜지도록 하는 것이 재벌 문제의 해법이 될 것이다.

각 이해 당사자의 권한, 즉 탈출이나 목소리에 의한 견제가 보장되지 않는다면 협동은 사라지고 일방적인 수탈만 존재하게 될 것이다. 따라서 팀 생산 전체의 효율성도 떨어진다. 소액 주주 운동이 그동안 이뤄낸 성과는 지배 주주에 의한 소액 주주의 수탈, 즉 터널링에 집중되어 있다. 하지만 수탈의 말단을 차지하고 있는 비정규직 노동자 그리고 하청 기업들의 권한을 강화하고 이익을 공유하게 하는 정책은 주주 자본주의 이론에서 도출될 수 없다.

팀 생산 이론과 협동의 규칙을 응용한다면 이해 당사자의 세력화(empowerment)와 이윤 공유가 전체 효율성 제고의 전제라는 사실을 도출할 수 있다. 협동이 이뤄지려면 무임 승차자(free rider, 여기서는 재벌 기업)에 대해 구성원들의 자발적 응징(punishment)이 가능해야 한다.

비정규직 노동자의 노동조합 설립, 최저 임금 인상, 하청 기업의 집단 교섭권, 공정거래위원회의 강화, 소비자 권리 강화 등이 이해 당사자 세력화에 해당하는 제도들이다. 즉, 나는 현재의 재벌 체제를 그대로 놔두어서는 과거와 같은 성과를 거두기 어렵다고 생각한다. 바로 경제 민주화에 의해서 재벌은 효율성을 높일 수 있다고 주장하는 것이다.둘째, 이익 공유다. 팀 생산의 결과를 어떻게 분배하느냐는 분배 정의의 문제일 뿐 아니라 팀의 효율성 제고도 결정한다. 조지 애컬로프의 '선물로서의 임금 이론' 그리고 실험 경제학의 임금 게임(투자 게임)에서 잘 드러났듯이 생산과 분배는 분리되지 않는다. 예컨대 준거 임금(reservation wage)보다 더 높은 임금을 받은 노동자는 더 열심히 일한다.

1980년대 이래 리처드 프리먼 등 미국의 '공유 자본주의론(shared capitalism)'자들은 종업원 지주제, 이윤 공유제 등이 이해 당사자의 경영 참가와 결합될 때 가장 성과가 좋다는 것을 장기간에 걸쳐 실증했다. 이 이론을 재벌 시스템의 하청 기업과 지역 공동체에까지 적용하는 것이 이해 당사자 이론에 입각한 재벌 개혁의 핵심 중 하나이다. 노동자와 하청 기업이 모기업의 주식을 보유하고 경영에 참여한다면 장하준 등이 걱정하는 적대적 인수·합병 문제도 일부 해결할 수 있을 것이다.

재벌을 바라보는 또 하나의 관점은 시스템 위기의 가능성을 따지는 것이다. 이미 재벌의 규모는 너무나 커져서 대마불사의 경지에 이른 지 오래다. 즉, 재벌 계열사 중 어느 하나라도 무너지면 한국 경제는 시스템 위기를 맞을 수 있다.

과연 장하준의 생각대로 주주 자본주의의 압력만 없애주면 재벌들이 효율적으로 신산업에 진출해서 과거와 같은 성공을 거둘 수 있을까? 만일 그 신산업 진출이 실패해서 조조의 선단처럼 화공 한 방에 무너져 버린다면? 새로운 산업의 진출이나 연구개발(R&D) 투자 증대, 기초과학이나 인력의 양성이야말로 국가의 산업 정책이 할 일이지 재벌에 맡겨 둘 일이 아니다.

이런 인식은 세계 금융 위기 때 세계 주요 20개국(G20)이 "시스템적으로 중요한 금융 기관"의 거시 건전성 규제를 논의한 배경과 동일하다. 이때는 국민 전체가 이해 당사자가 된다. 이 관점에서는 시스템 위기의 가능성을 사전에 예방하는 규제가 도입되어야 한다. 출자 총액 제한 제도나 순환 출자 금지 등이 여기에 해당하는데 이런 제도가 재벌의 효율성을 떨어뜨릴 가능성도 면밀히 검토해서 수량 규제의 폭을 결정해야 할 것이다.

즉, 이해 당사자 이론에 입각해서도 이해 당사자의 세력화, 이윤 공유제, 사전 규제로 구성되는 종합적인 재벌 개혁 이론을 만들 수 있다. 김상조는 이미 새로운 재벌 개혁 이론을 재검토하기 시작했다. 만일 장하준이 재벌의 효율성에 대한 선험적 가정을 완화한다면 다같이 재벌 개혁에 나설 수 있을지도 모른다.

특히 희망적인 것은 김상조와 장하준이 모두 '기업 집단 법' 제정을 대안으로 제시하고 있다는 사실이다. 기업 집단 법이란 재벌의 실체를 인정하고 일부 규제는 약화시키되 총수 권한의 크기만큼 책임도 지도록 하는 것이다. 또 장하준 등도 재벌이 영리 병원을 주장하는 등 공공 서비스 분야에 진출하는 데 적극 반대하고 있으며 법의 엄정한 집행을 강조하고 있다는 것도 동일하다.

우리는 이해 당사자 이론에 입각한 재벌 개혁을 위해 '기업 집단 법', '이윤 공유에 관한 법' 등을 제정하고 상법, 공정거래법을 개정할 수 있을 것이다. 이 방향으로 한 목소리를 내야 재벌도 그리고 한국 경제도 살아남을 수 있을 것이다. 나는 김상조, 장하준 두 경제학자가 이렇게 타협하기를 바라지만 어쩌면 둘로부터 동시에 협공을 받을지도 모르겠다.

1. 진보의 탈을 쓴 신자유주의자를 고발한다! 2012년 4월 20일 프레시안

나는 반론한다] 정태인의 <무엇을 선택할 것인가> 서평에 답한다

정승일 복지국가소사이어티 정책위원

저자가 자신의 책에 대한 서평을 놓고 다시 평을 한다는 것은 썩 내키지 않는 일이다. 더구나 서평을 쓴 사람이 완전히 다른 생각의 소유자도 아니고 많은 사안에서 입장을 함께 하는 사람인 경우에는 더욱 그렇다.

<무엇을 선택할 것인가>(부키 펴냄)의 공저자인 나, 장하준, 이종태 등 3명의 견해는 이미 420쪽에 달하는 그 책에서 밝혀 놓았다. 따라서 정태인의 서평을 어떻게 판단할 것인가는 우선 독자들의 현명한 판단에 맡기는 것이 도리일 것이다. 하지만 독자의 문제 제기에 성실한 답변을 하는 것 또한 저자의 책무라는 생각에서 이렇게 컴퓨터 앞에 앉았다.

첨예한 정치적 대립이 일상화되어 있고, 특히 올해처럼 총선과 대선을 두고 보수와 진보 사이에 '너는 틀렸고 나만 옳다' 식의 진영 논리, 흑백 논리가 판치는 세상에서 양쪽 모두의 견해를 비판하는 책을 내는 것은 무모한 일이다. 그럼에도 <무엇을 선택할 것인가>에서 우리 3명의 공저자는 보수와 진보 양쪽 모두의 논리를 비판했다.

그러나 더 정확히 말해서 우리가 <무엇을 선택할 것인가>에서 더 많은 비판을 가한 것은 이른바 진보 개혁 세력이었다. 왜냐하면 우리는 정치적으로 진보에 가깝다고 스스로 생각하는 독자들을 위하여, 사이비 진보가 아닌 진짜 진보적인 정치경제학이 뭔지를 제시하려고 바로 이 책을 썼기 때문이다.

예를 들어, <무엇을 선택할 것인가>의 맨 앞에서 우리는 '월가를 점령하라' 운동에서 세계 인류의 미래를 향한 희망을 본다고 썼다. 실제로 우리는 10년 전부터 신자유주의와 금융 자본주의, 주주 자본주의를 신랄하게 비판해온 사람들이다. 2004년에는 '투기자본감시센터'의 설립에도 함께 참여했었다. 공저자 중 한 사람인 장하준은 최근 런던의 '점령하라' 운동가 앞에서 연설을 하기도 했었다.

이상하게 우리나라에서는 '점령하라' 운동이 왜곡되어 전개되었다. '1퍼센트에 맞서는 99퍼센트의 운동'이 투기적인 세계 금융 자본과 재테크 자본 시장에 대한 비판의 맥락에서 전개된 것이 아니라 반재벌 운동의 맥락에서 전개된 것이다. 마치 한국 경제는 금융 자본과 주식 자본과는 무관하며 오직 재벌과 이명박 정부만 타도하면 99퍼센트를 위한 세상이 도래할 것처럼 사람들은 말한다.

그러나 우리는 <무엇을 선택할 것인가>에서 한국의 진보 개혁 세력이 주장하는 '반재벌'은 정치경제학적 견지에서 볼 때 "좌파 신자유주의"에 불과하다고, 그것을 '진보'라고 생각하는 것은 진보 진영의 거대한 '착각'이라고 썼다.따라서 지난 해 12월 <나는 꼼수다> 팀이 미국까지 날아가 '점령하라' 운동가와 함께 반재벌 운동을 선언한 것은 이런 착각이 만든 일종의 블랙 코미디였다. 주주 자본주의와 신자유주의 세계 체제를 반대하는 운동의 한 복판으로 날아가 반재벌 담론으로 포장된 주주 자본주의와 좌파 신자유주의를 외쳐댔으니 말이다.

<무엇을 선택할 것인가>에서 우리가 가장 많이 분량을 할애한 부분이 좌파 신자유주의에 대한 비판이다. 한미 자유무역협정(FTA)을 둘러싼 논쟁 이래 우파 신자유주의 즉 오리지널 신자유주의가 잘못되었다는 것은 이젠 알 만한 사람은 다 안다.

문제는 좌파 신자유주의인데, 현재 진보 개혁 세력의 정치경제학적 사고방식의 핵심에는 좌파 신자유주의가 뱀처럼 똬리를 틀고 들어서 있다. 그것은 반재벌론, 반모피아론, 반토건주의론, 반복지 공정·공평론 등 다양한 외피를 쓰고 나타나는데, 결국은 신고전파 주류 경제학을 정치경제학적 토대로 삼고 있다.

재벌 개혁 운동의 성공 비결 : 신자유주의와의 야합정태인은 서평에서 "나는 김상조가 지난 10여 년간 해온 재벌 개혁 운동에 찬사를 보낸다. 구체적인 정책과 실천이라는 점에서 김상조가 해 온 일은 가히 경이롭다"고 썼다. 그리고 "거대 담론의 실패 경험을 되풀이하기보다는 구체적인 성공 경험을 축적함으로써 변화의 가능성에 대한 신뢰를 확립하고, 이를 통해 결코 과거로 돌아갈 수 없는 근본적인 변화를 이끌어낸다"는 (김상조가 대표로 있는) 경제개혁연대 창립 선언문을 극찬했다.

실제로 김상조는 이렇게 말했다.

"지금 한국의 진보 진영에게 결여된 것은 거대 담론이 아니라 작은 성공 경험들의 축적이다. 특히 재벌 개혁과 금융 개혁은 노동 대중과 시민 사회의 주도 하에 구체적 성공 경험을 축적할 수 있는, 그럼으로써 진보적 대안의 실현 가능성에 대한 믿음을 축적할 수 있는 과제다."그런데, 정말로 진지하게 물어보자. 김대중, 노무현 정부 하에서 추진되었던 재벌 개혁과 금융 개혁이 과연 '진보적'이었던가? 그리고 그것이 과연 노동 대중과 시민 사회의 주도 하에 수행되었던가? 재벌 개혁과 금융 개혁은 한국의 최대 대기업과 은행, 종합금융회사, 증권사, 자산 운용사 등에 대한 개혁이었고 말하자면 '대자본'에 대한 개혁이었다.

그런데 '노동' 영역에서 벌어지는 정리 해고와 비정규직 양산 사태에 대응하기에도 급급할 정도로 취약했던 한국의 진보 진영이 언제부터 '대자본' 영역에서 벌어지는 일들을 '주도'할 정도로 성숙했었나? 정태인은 특히 장하성이 참여연대에서 시작하고 김상조가 경제개혁연대에서 이어받은 재벌 개혁 운동이 "한 줌도 안 되는 지식인들의 헌신적인 노력으로 그야말로 혁혁한 성과를 거뒀다"고 칭찬하는데, 과연 그랬던가?

진실은 이렇다. 지난 김대중, 노무현 정부 하에서 재벌 개혁과 금융 개혁처럼 철두철미하게 앵글로색슨 식으로, 즉 신자유주의적 방향으로 추진된 분야가 없다. 그리고 그 이유는 바로 그것을 주도한 것이 우리나라의 '노동 대중'과 '시민 사회'가 아니라 바로 국제통화기금(IMF)과 세계은행 그리고 미국 재무부-월스트리트 복합체였기 때문이다.시민 사회, 구체적으로는 참여연대와 경제정의실천시민연합과 같은 시민단체들이 "구체적인 작은 성공 경험들의 축적 사례"를 유별나게 재벌 개혁과 금융 개혁 분야에서 달성하는 혁혁한 성과를 거둔 것은 바로 그 시민단체들이 요구한 재벌 개혁과 금융 개혁이 근본적으로 미국의 재무부-월스트리트 복합체의 요구와 서로 일치했기 때문이다.

대표적으로 정태인이 참여연대와 경제개혁연대의 "혁혁한 성과"라고 칭찬하는 사외 이사제와 집중 투표제, 증권 집단 소송제 등은 이미 1990년대 초반부터 미국 재무부-월스트리트 복합체의 공식적인 해외 전략 목표였다. IMF와 경제협력개발기구(OECD) 역시 마찬가지였다. 이들과 함께 골드만삭스와 스탠더드 앤 푸어스, 켈퍼스 같은 금융 자본과 펀드 자본의 적극적 후원을 받았던 덕택에, 재벌 개혁과 금융 개혁 분야에서 김상조와 참여연대(경제개혁연대), 경실련 등은 "구체적인 성공 경험을 축적함으로써 변화의 가능성에 대한 신뢰를 확립"할 수 있었던 것이다.

그리고 이를 통해 한국 경제에서는 "결코 과거로 돌아갈 수 없는 근본적인 변화"가 실제로 발생하였다. 즉, 주주 자본주의와 금융 자본주의가 한국 경제의 핵심 논리로 정착하게 되었고, 거대 재벌 기업 역시 주주 자본주의와 야합하여 주가 상승과 배당금 인상, 단기 수익과 현금 흐름(cash flow) 등을 중시하는 '글로벌 스탠더드 경영'(즉 월스트리트 자본주의)을 내재화하게 되었다.

그럼에도 정태인은 마치 사외 이사제와 집중 투표제 같은 여러 재벌 개혁 조치들이 별 효과가 없었다는 듯이 말하는 김상조의 말에 동의를 표명하고 있다. 별 효과가 없었다고? KT&G를 보라. 월스트리트에서 한국으로 날아온 칼 아이칸이 KT&G에 대해 적대적 경영권 위협을 가했을 때 그가 동원한 제도적 무기들이 바로 집중 투표제 같은 '진보적' 재벌 개혁이었다. (이에 관한 자세한 설명은 <무엇을 선택할 것인가>를 보라.)

거대 담론은 없다 : 좌파 신자유주의자들의 궤변1980년대의 한국 진보는 거대 담론이 판치는 곳이었다. 민족해방(NL)과 민중민주(PD), 민족민주(ND) 또는 사회주의 같은 용어를 일상어로 달고 살 정도였고 그래야만 요즘 말로 '개념 있는' 인물로 대접받던 시절이었다. 그런데 1980년대에 소련과 동유럽 공산주의 체제가 붕괴하면서 그 거대 담론의 시대는 순식간에 무너졌다.

그리하여 거대 담론 회피 풍조가 1990년대부터 한국 사회를 지배하였다. 경실련과 참여연대 같은 진보적 시민 단체는 그런 사회 분위기 속에서 창립되었다. 일상적 삶의 개선에 별 쓸모도 없는 거대 담론보다는 삶의 작은 개선과 개혁에 주력하자는 뜻에서였다. 그리고 거대 담론 기피증은 김상조가 주도하는 경제개혁연대의 창립 선언문에도 나와 있다. (그러나 뒤에서 보겠지만, 김상조는 한편으로 거대 담론을 배격하면서, 다른 한편으로 고전적 자유주의라는 거대 담론을 적극 옹호한다.)

그렇지만, 과연 이 모든 사조가 거대 담론과 무관했을까? 거대 담론 기피증이 한국과 세계의 진보 세력 내에서 만연한 1990년대는 동시에 신자유주의의 압도적 지배 시대이기도 했다. 특히 실리콘벨리와 월스트리트로 대표되는 미국 자본주의가 최고조의 번영을 누린 1990년대 말은 제 정신을 가진 사람이라면 누구도 신자유주의를 감히 반박할 수 없었다. 미국 자본주의는 곧 동시에 '글로벌 스탠더드'였다. 그런데 참여연대(경제개혁연대)와 경실련 등의 진보적(?) 시민 단체들이 최고의 전성기를 누린 시기 역시 바로 이 때였다. 이것이 과연 우연의 일치였을까?

여기서 두 가지 불편한 진실을 짚어야 한다. 첫째, 김상조 등에게서 발견되는 거대 담론 기피증의 배후에는 특정 거대 담론 즉 신자유주의가 압도적으로 지배하는 뼈아픈 현실이 있다는 점이다. 그리고 둘째, 김상조 등의 인물이 지금까지 이끌어온 한국의 진보적 시민 단체들은 신자유주의를 (그리고 주주 자본주의를) 용인하고 때로는 그것과 적극적으로 협력한 덕택에 "혁혁한 성과"를 거두며 성공할 수 있었다는 것이다.

이렇듯 신자유주의와 주주자본주의를 용인하고 때로는 적극적으로 그와 협력하는 진보를 우리는 "좌파 신자유주의"라고 부를 수 있으리라. 그리고 우리가 <무엇을 선택할 것인가>에서 지적했듯이, 좌파 신자유주의는 이른바 경제 민주화라는 외투를 쓰고 나타난다(유종일, 홍종학, 선대인). 때로는 진보적 자유주의(최태욱) 또는 진(眞) 자유주의(김대호)라는 외투를 쓰고 나타나기도 한다. 때로는 반토건주의 또는 반토지 소유주의(헨리 조지주의자)의 외양을 쓰기도 한다.

이처럼 다양한 외피를 쓴 좌파 신자유주의의 사고방식은 지금 이 순간에도 민주통합당의 박영선과 문재인, 이해찬과 김두관, 안희정과 송영길 같은 유력 정치인의 사고방식과 발언에서 자주 등장한다. 진보 정당을 자처하는 통합진보당의 이정희와 유시민과 같은 유력 정치인들 역시 예외가 아니다.

그래서 더욱 절망적이다. 지난 20년간 보수 진영의 우파 신자유주의와 진보 개혁 진영의 좌파 신자유주의가 번갈아가며 집권하면서 나라 살림과 서민 살림을 결딴냈다. 언제까지 이런 절망적인 악순환을 계속하겠다는 건가?

고전적 자유주의는 여전히 진보적인가?이들 모든 좌파 신자유주의자의 공통점이 있다. 자신들이 옹호하는 것은 신(新)자유주의가 아니라 구(舊)자유주의(즉 고전적 자유주의)라는 것이다.

김상조는 <한국 경제 새판 짜기>(미들하우스 펴냄)와 <종횡무진 한국 경제>(오마이북 펴냄)를 비롯한 여러 책과 발언을 통해 한국 사회에서 가장 중요한 사회 경제적 과제는 바로 '고전적 자유주의'의 실현이라고 말한다. 토지 불로 소득 과세와 종합부동산세 대폭 강화를 주장하는 헨리 조지주의자들 역시 고전적 자유주의자이다.

이들은 박정희식 '관치'와 재벌 체제로 대표되는 '중상주의' 체제를 넘어서 진보적 경제 개혁을 위해서 애덤 스미스, 존 스튜어트 밀, 헨리 조지 등으로 대표되는 고전적 자유주의의 정치경제학이 오늘날의 한국에서 여전히 필요하고 중요하다고 믿는다. 그런데 신자유주의의 교주인 시카고학파의 밀턴 프리드먼이 가장 격찬하는 것 역시 애덤 스미스와 존 스튜어트 밀의 고전적 자유주의이다.

장하준은 <국가의 역할>(이종태·황해선 옮김, 부키 펴냄)에서 오늘날 신자유주의 정치경제학을 오스트리아 학파(프리드리히 하이에크)와 신고전파 주류 경제학의 야합이라고 지적했다. 그리고 그러한 야합의 핵심 인물이 바로 밀턴 프리드먼과 로버트 루카스처럼 오늘날 경제학계의 주류를 이루는 시카고학파 경제학자들이다.

그리고 그 시카고학파 경제학의 전통 속에서 출현한 것이 바로 주주 자본주의론 등 현대적 금융 재무 이론이고, 바로 이것이 월스트리트 금융 자본주의와 신자유주의를 정당화시키는 정치경제학적 이데올로기로서 역할을 한다. 실제로 신자유주의 역시 고전적 자유주의와 마찬가지로 중상주의(보호 무역과 금융 시장 보호)를 배격하고 자유 무역과 자유로운 금융 시장을 옹호한다.

밀턴 프리드먼이 인정하듯이 구자유주의와 신자유주의간에 본질적인 차이점은 없다. 그러나 김상조, 유종일, 정운찬 등은 "전 세계적 차원에서는 반동적인 시카고학파 경제학도 한국 경제 개혁의 관점에서 보면 진보적으로 활용될 수 있다"며 그 긍정성을 살리자고 말한다. 이런 주장을 어떻게 받아들여야 할까?

김상조는 모든 자본주의 경제 체제가 (1) 중상주의 단계, (2) 자유주의 단계, (3) 사회(민주)주의 단계 또는 복지 국가 단계의 3단계 발전 과정을 필연적으로 거쳐야 한다고 본다. 그리고 한국 경제는 현재 중상주의(박정희 체제와 재벌 체제)를 넘어서는 자유주의 단계를 거쳐야 하며 따라서 자유주의적 개혁 과제(즉 재벌 개혁, 모피아 타파, 토건주의 타파 등의 경제 민주화의 과제)가 사회민주주의적인 복지 국가적 과제보다 논리적, 시간적으로 우선한다고 주장한다.

유종일, 정운찬, 김대호, 김동춘, 선대인 등 역시 이 점에 관한 한 김상조와 의견이 같다. 정태인 역시 큰 틀에서 비슷하다. 그렇지만 우리는 이 점에서 본질적으로 의견이 다르다.

장하준은 <나쁜 사마리아인들>(이순희 옮김, 부키 펴냄). <국가의 역할>, <그들이 말하지 않는 23가지>(김희정·안세민 옮김, 부키 펴냄) 등에서 18세기 영국(애덤 스미스가 <국부론>에서 비판한 바로 그 영국)만이 아니라 모든 선진국이 19세기에도 그리고 20세기에도 중상주의적인 국가 개입 즉 적극적인 산업 육성 정책과 기술 정책을 활용하여 선진국으로의 도약에 성공했음을 보여준다.

제2차 세계 대전 이후에도 프랑스, 오스트리아, 핀란드, 하물며 복지 국가 스웨덴 역시 이러한 '중상주의적' 정부 개입을 통해 선진 공업국으로 도약하였다. 따라서 3단계 역사 발전론은 그야말로 허구에 불과하다. 최근에 출간된 에릭 라이너트의 <부자 나라는 어떻게 부자가 되었고, 가난한 나라는 왜 여전히 가난한가>(김병화 옮김, 부키 펴냄) 역시 이 점을 풍부한 역사적 자료를 통해 분명하게 보여준다.

초지일관 시장주의자는 누구인가?그리고 정태인은 우리의 책 <무엇을 선택할 것인가>의 내용이 앞뒤가 안 맞는 경우도 많이 있다고 비판했다. 예컨대 "강만수는 앞부분에서는 환율 방어에 나선 산업 정책의 화신이 되었다가 뒤에 가면 시장 개혁론자로, 그리하여 김상조와 같은 집단에 속하게 된다. 심지어 노무현 정부 개혁론자(즉, 나도 포함된다)들도 관료와 함께 주주 자본주의를 만들려고 노력한 사람들이 되어 버리기도 한다. 목숨 걸고 싸운 사람들이 실은 한편이었다니 이 얼마나 극적인가?"라고 지적한다.

맞다. 당연히 앞뒤가 안 맞는다. 그런데 그렇다면 우리가 강만수를 제대로 관찰하지 못했기 때문에 그렇게 앞뒤가 안 맞는가? 그렇지 않다. 강만수 같은 모피아 관료들은 시장주의자이면서 동시에 경제 관료(모피아)로서 정부 개입에 나설 수밖에 없기 때문에 그들의 행동이 앞뒤가 안 맞는다. 그에 반해 그들 모피아를 비판하는 초지일관된 시장주의자들이 바로 김상조와 이동걸 같은 진보적(?) 시장주의자들이다.

김상조, 이동걸 같은 반재벌론자들을 '시장주의자'라고 부르는데 반발하는 사람들이 많을지도 모르겠다. 그렇지만 노무현 정부 시절 청와대 내에서 (김진표, 권오규 등의 모피아 블록에 맞서는) '진보 블록'을 형성하고 있던 이동걸 그리고 정태인 본인도 자신을 결코 반시장주의자라고 지칭하지 않았다.

당시 금융 개혁과 재벌 개혁에 관한 수많은 공개 국정 토론회에서 이동걸, 김우찬, 김선웅, 장하성을 비롯한 대다수 시장 개혁론자들은 스스로를 "진보도 아니고 보수도 아닌, 그냥 시장주의자"로 불러 달라고 요청하였다. 그리고 그들은 늘 일관된 시장주의의 입장에서 관치 금융을 비판하고, 재벌 개혁을 이야기했다.

물론 중상주의(관치와 재벌 체제)가 지배하며 따라서 고전적 자유주의가 여전히 역사적 과제라고 보는 관점에서는 시카고학파의 시장주의(신자유주의)조차도 '진보'의 정치경제학이 될 수 있을 것이다. 그렇지만 장하준과 나는 이런 사고방식을 "좌파 신자유주의"라고 부른다.

누가 금리 인상 문제를 놓고 제2의 환란을 말했나?정태인은 "예컨대 2008년 금리 논쟁에서 장하준과 마찬가지로 나 역시 금리 인상에 반대하였지만 당시 인상론자들이 IMF의 요구처럼 두 자릿수로 올리자는 건 결코 아니었다. 내 기억으론 기껏해야 0.25퍼센트에서 0.5퍼센트 인상을 주장한 것이었다"고 비판했다. 그 말이 맞다.

2008년에 한국은행 총재 박승과 전성인, 김상조, 유종일 등의 경제 민주화론자들이 1998년의 IMF처럼 무려 30퍼센트 대의 초금리를 요구한 것은 결코 아니었으며 기껏해야 0.5퍼센트 인상을 요구한 것에 불과했다. 그런데, 그런 사소한 금리 인상을 하지 않는다고 강만수를 비판하면서 "그로 인해 곧 제2의 환란이 터질 것"이라고 침소봉대하며 난리법석을 떤 것이 누구였던가?

게다가 2009년 초에는 마치 한국의 외환 보유고가 곧 바닥날 것처럼 침소봉대하면서 또 다시 "제2의 환란이 터질 것"이라는 해프닝을 연출한 것이 누구였던가? 바로 경제 민주화론자들이었다. (누리꾼 경제 논객 미네르바를 둘러싼 웃지못할 해프닝도 바로 이런 맥락에서 발생하였다.)

게다가 정태인은 우리가 <무엇을 선택할 것인가>에서 경제 민주화론자들의 금리 인상론을 비판하면서 그 대안으로 제시한 금융 규제와 자본 통제에 대해서도 불편한 심기를 내비친다. 그는 "금리가 둔탁한 정책 수단이지만, 그렇다고 해서 그 대안이 자본 통제라면 누구나 고개를 내두를 것이다. 갑자기 도입할 수 있다거나 미세 조정에 쓸 수 있는 정책 수단은 아니기 때문"이라고 주장했다. 그리고 그는 "동아시아가 공동의 환율 정책, 외환 보유고 관리 정책을 사용한다면 자본 통제도 수월하게 도입할 수 있을 것이다"라고 덧붙였다.

그런데 정태인은 자본 통제(금융 규제)에 대해 많은 오해를 하고 있다. 첫째, 노무현 정부는 이미 2006년부터 은행권의 부동산 담보 대출에 엄격한 금융 규제를 가하고 있다. 이 역시 일종의 자본 통제이다. 게다가 세계 금융 위기의 여파로 한국 은행들이 2008년 말에 겪은 심각한 유동성 위기(해외 단기 차입 연장의 실패) 문제에 대처하고자 이명박 정부가 도입한 은행세(은행의 해외 단기 차입에 대해 부과하는 거래세) 역시 일종의 자본 통제이다.

이렇듯 자본 통제(금융 규제)는 노무현, 이명박 정부도 도입하여 금융 시장의 미세 조정에 사용하고 있다. 그리고 이미 IMF조차 2007년 이후부터는 캐리 트레이드 등 핫머니의 이동에 대한 통제(자본 통제)가 필요하다는 점을 공공연하게 인정하고 있다. 그리고 이 점은 한국개발연구원(KDI)과 한국금융연구원 같은 보수적인 국책 연구소에서 주최하는 국제 세미나에서도 이미 수년 전부터 논의되고 있다.

오히려 자본 통제 논의에 무관심한 측은 진보 개혁적인 경제학자들이며 이들은 마치 재벌 금융만 규제하면 만사형통인 듯이 말한다. 게다가 정태인이 전제하듯이 모든 자본 통제가 반드시 한·중·일 등 동아시아 공동의 환율 정책과 외환 보유고 관리 공동 정책을 전제하는 것도 아니다. 그런 자본 통제도 있고 그렇지 않은 자본 통제도 있을 수 있다.

게다가 정태인은 마치 주주 자본주의 규제 역시 일국적으로 해서는 별 효과가 없으며 반드시 동아시아 국가들의 공조와 세계적인 금융 규제의 강화의 진행에 맞추어서 해야 한다고 말한다. 그런데 이것 역시 이해하기 힘들다. 예컨대 주주 자본주의를 억제하는 차등 의결권 주식 제도는 이미 한국을 제외한 세계 모든 나라에 존재한다. 즉, 이미 국제 공조는 얼마든지 가능하다.

그리고 동아시아만 국한해서 보더라도, 일본 대기업에는 순환 출자가 존재한다. 그리고 전반적으로 기업 및 금융 관련 제도가 우리만큼 미국화되어 있지 않고 따라서 주주 자본주의가 우리만큼 심하지 않다. 더구나 타이완과 중국의 대다수 대기업은 공기업이다. 한국에서만 주주 자본주의와 금융 자본주의가 유별나게 심하다. 따라서 굳이 그 나라와 공조할 필요도 없이 바로 주주 자본주의를 억제하는 법률들을 만들 수 있다.

정태인이 불가능하다고 비판하는 황금주 제도는 대다수 선진국에서 공기업 민영화시에 정부의 비토권을 확보하기 위해 사용하는 것이다. 그런데 우리는 이것마저 상법에서 금지하고 있다. 그 결과 KT와 KT&G가 저 모양이 되었다. 서울지하철 9호선의 요금 인상 문제 역시 서울시가 황금주 제도를 도입하여 9호선 운영 회사의 이사회에서 비토권을 행사했다면 이렇게 제멋대로 요금을 인상한다 떼를 쓰지는 못했을 것이다.

있지도 않은 괴물을 만들었다고?우리가 <무엇을 선택할 것인가>에서 헨리 조지주의자와 그들이 주장한 종합부동산세를 비판한 것을 놓고 정태인은 이렇게 비난했다.

"이런 논법이라면 중앙은행이 물가를 넘어 자산 가격 안정 등 전반적인 경제 안정을 떠맡아야 한다고 주장한 조지프 스티글리츠 역시 신자유주의자이며 주주 자본주의론자다. 중앙은행의 역할을 강조하면 보수주의자인데 거기다 자산 가격까지 떠맡으라니…. 말하자면 이들은 존재하지 않는 괴물을 만들어 놓고, 또 모두를 괴물로 만들어서 신나게 두드려 팬 것이다."이 부분은 정태인이 우리의 견해를 왜곡해 평가한 부분이기에 답변을 안 할 수 없다.

먼저 "중앙은행(미국 연방준비제도이사회)이 물가 관리를 넘어 자산 가격 안정 등 전반적인 거시 경제의 안정도 떠맡아야 한다"고 말한 스티글리츠의 주장이 무엇인지를 정확하게 이해해야 한다. 2008년 말 미국에서 금융 위기가 발생하자 가장 큰 논란이 된 것의 하나가 사태가 이 지경이 되는 동안 미국의 금융 감독 당국은 뭘 했느냐는 비판이었다.

그런데 미국에는 연방 차원에서만 열일곱 개의 금융 감독 기관이 존재한다. 시중 은행의 경우 연방준비제도이사회(FRB·연준), 통화감독청(OCC), 연방예금보험공사(FDIC) 등 5개 기관이 감독 업무를 분담했다. 하지만 세계 금융위기를 계기로 중앙은행 격인 연준이 컨트롤 타워로서의 제 역할을 못했다는 비판이 제기되었다. 스티글리츠의 발언은 이러한 맥락에서 제기된 것이다.

물론 스티글리츠의 생각과는 반대로 오바마 정부는 연준 등 5개 기관을 총괄하는 금융안정감시위원회(FSOC)를 새로 설립했고 미국 재무부 장관이 그 의장을 맡도록 했다. 여러 기관들로 분권화된 미국의 금융 감독 시스템을 하나의 중앙 집중제로 새로이 일원화했다. 미국과는 달리 우리는 이미 1998년 금융(감독)위원회가 탄생하면서 물가 관리는 한국은행이 맡고 (금융) 자산 가격 관리는 금융위원회가 맡는 이중화된 체제가 성립되었다.

그런데 과연 정태인과 김상조, 정운찬 등 경제 민주화론자들이 주장하듯이 그리고 경실련과 참여연대의 학자들이 주장하듯이, 금융위원회의 권한을 축소하고 중앙은행(한국은행)에 자산 가격 관리 등 금융 감독 권한을 넘긴다고 해서 한국 경제가 그토록 '진보적'으로 민주화되고 더구나 금융 위기 발생(부동산 자산 가격 버블의 형성)을 원천적으로 막을 수 있다는 것인가?

우리는 별로 그렇게 생각하지 않으며, 이 점은 본질적인 견해 차이이다.

재벌 계열사가 무너지면 한국 경제가 무너진다?마지막으로 재벌 문제에 관한 흔한 오해를 지적하면서 글을 끝내기로 한다. 정태인은 "재벌 계열사 중 어느 하나라도 무너지면 한국 경제는 시스템 위기를 맞을 수 있다"고 말하면서 이러한 대마불사와 시스템 위기(대규모 경제 위기) 문제를 해결하기 위해서는 출자 총액 제한 제도와 순환 출자 금지 같은 조치들이 반드시 필요하다고 말한다.

그런데 이것은 명백한 오해다. 1997년 이전처럼 재벌 계열사들의 부채 비율이 높고, 더구나 그 부채에 대해 계열사들이 상호 지급 보증을 할 때는 한 계열사의 부도가 다른 계열사의 부도를 일으켜 재벌 그룹이 통째로 부도나는 일이 있었다. 그리고 그 바람에 은행권 역시 큰 위기에 직면하였다.

그렇지만 김대중 정부는 이 문제를 해결하고자 계열사 간 지급 보증을 금지했고 대기업의 부채 비율을 현격하게 낮추도록 했다. 따라서 오늘날 재벌 계열사의 부채 비율은 미국 대기업보다 더 낮으며 더우나 계열사 간 지급 보증은 아예 없다. 그러므로 정태인이 염려하는 것과 같은 재벌 계열사 하나가 망한다고 해서 시스템 위기는 일어나지 않는다.

그리고 2008년 이후 세계 금융 위기 이후 주요 20개국(G20) 차원에서 논의된 "시스템적으로 중요한 금융 기관"에 대한 규제 이야기는 <무엇을 선택할 것인가>의 제1장과 제2장에서 이미 많은 이야기를 하고 있다. 예컨대 은행 등 금융 기관에 대한 '동태적 바젤 규제'와 임직원 보너스 규제, 스톡옵션 규제 등이 그것이다. 그런데 이런 새로운 금융 규제들은 모두 금융 시장의 주주 자본주의 이익에 반한다.

그런데 김상조를 비롯한 한국의 경제 민주화론자들은 전 세계적인 금융 시장 규제와는 동떨어진 이야기에 더욱 큰 관심이 있다. 즉, 금융 기관들의 주주 자본주의와 단기 수익성 지상주의를 규제하는 것에는 별 관심이 없고 오로지 출자 총액 제한 제도와 순환 출자 금지 같은 재벌 규제와 재벌 금융 규제를 하면 된다는 것이다. 여전히 김상조 등은 헤지펀드와 사모펀드 규제, 신용파생상품 규제 같은 이야기들에는 관심이 없고 오로지 재벌들만 규제하면 한국에서는 금융 위기가 재발하지 않을 것처럼 말한다.

그렇지만 우리가 <무엇을 선택할 것인가>에서 말한 것처럼, 그리고 다들 이미 직감하고 있는 것처럼, 한국에서 만일 앞으로 제2의 금융 위기가 발발한다면 그것은 재벌 그룹 계열사들의 위기 , 특히 그 금융 계열사들의 위기에서 시작되는 것이 아니라 은행들에서, 은행 대출(가계 대출)의 부실에서 시작될 것이다.

그리고 그러한 가계 대출 거품의 형성과 붕괴에는 (미국 월스트리트와 마찬가지로) 은행들의 주주 자본주의가 있다. 따라서 우리나라 은행권의 주주 자본주의화를 경제 민주화의 이름으로 밀어붙인 이들이야말로 앞으로 닥칠 제2의 금융 위기에 대해 도덕적 책임을 져야 할 것이다. 좌파 신자유주의자들의 대오각성을 촉구한다!

1. 장하준·정승일·이종태, 그들은 부동산을 모른다 2012년 4월 24일자 프레시안

[이태경의 고공비행] 그릇된 인식으로는 아무도 설득 못해

이태경 토지정의시민연대 사무처장

1. "삼성 목줄 틀어쥐지 않으면 복지국가도 없다" 2012년 5월 2일자 프레시안

[한국경제 성격 논쟁] 장하준 교수에게 보내는 공개편지

정태인 새로운 사회를 위한 연구원 원장

장하준 교수에게알고 지낸 지 이미 30년이 넘었습니다. 네 살 위라서 계속 반말을 써왔는데, 이렇게 갑자기 높임말을 쓰려니 참 어색하기 이를 데 없군요. 아마 장하준 교수도 그럴 거예요.

사실 경어 체를 쓰는 게 당연하다는 생각도 듭니다. 내가 생물학적 나이가 더 많더라도 학문적 나이로 친다면 장 교수가 훨씬 위니까요. 읽기의 양이나 사색의 시간, 학계에서의 성취를 고려하면 분명히 그렇습니다. 하여 이 말투에는 공개편지에 걸 맞는 형식일뿐만 아니라 존경과 부러움도 함께 깃들어 있습니다.

지금 벌어지고 있는 약간의 소란스러움은 내 서평에서 비롯되었지만 언젠가 한 번은 겪어야 할 사태였다는 생각이 듭니다. 몇 년 전 한 대담에서 "우리는 이론, 정책, 거의 모든 면에서 다 같지만 '재벌 개혁' 문제와 '한국은행' 문제는 다르다"고 말한 적이 있었는데, 이제 이 문제를 어느 정도 정리할 때가 됐습니다.

그 두 가지가 산업, 금융 정책에 있어서 가장 중요한 문제일 뿐만 아니라 또 상호 간에 일정한 공감이 필요한 문제이기 때문입니다. 오늘 나는 "중앙은행의 독립성", "재벌 개혁의 필요 불가결성", 그리고 이 둘을 포함한 "진보적 경제 개혁의 방향과 경로"에 관해 얘기하려고 합니다.

중앙은행의 독립성에 대하여

1996년 내가 영국에 있을 때였습니다. 그 내용은 기억이 나지 않지만 한국은행 문제에 관한 이견이 있었고, 장하준 교수가 돌아가고 나서, 동석했던 김대환 교수에게 왜 저렇게 강한 반응을 보이는지 물었습니다. 그 때 김 교수는 유럽 논쟁의 시각에서 보기 때문이라고, 즉 한국 상황과는 다른 각도에서 문제를 보기 때문이라고 대답했었지요.

당시에는 그러려니 했던 장하준 교수의 그 반응을 이해하게 된 건, 엉뚱하게도 중앙은행의 독립성과 책임에 관한 스티글리츠의 논문을 읽었을 때였습니다. 거기서 스티글리츠는 클린턴 행정부의 대통령자문회의(CEA) 의장을 맡았을 때의 경험을 털어 놓았죠.

조각조각 남아 있는 기억(우리와 너무나 달라서 강한 인상을 받았으니까요)을 거칠게 말한다면, 미국 연방준비제도이사회(Fed, 연준)는 도대체 대통령의 말이 씨알도 먹히지 않는 조직이라는 것, 대통령자문회의에서 불만이 많았지만 아예 내색도 하지 않았다는 것, 온통 통화주의자로 가득한 그 동네에서 논쟁을 벌이면 오히려 불리해졌을 거라는 애처로운 얘기였습니다. 그런 경험을 토대도 스티글리츠는 왜 선출되지도 않은 몇몇 은행가가 자기들 멋대로 나라를 좌지우지 하느냐, 이들이 사회에 책임을 지도록 해야 한다고 역설했습니다.

스티글리츠는 은행 출신들이 아니라 금융을 잘 아는 경제학자가 들어가야 하고 실업을 중요하게 여기는 사람도 연준 구성원이 되어야 한다는 얘기도 한 것 같습니다. 그 얘기를 듣고서 장 교수의 주장이 떠올랐습니다. '아, (유럽도) 이런 상황이라면 중앙은행의 독립성에 대해서 장 교수가 그토록 거부 반응을 보일 수 있겠구나' 싶었습니다.

스티글리츠의 글에서 또 하나 명확히 남아 있는 기억은, "중앙은행의 독립성이 맞느냐, 틀리느냐가 아니라 어느 정도의 독립성인가, 정책의 방향이 무엇인가, 이것이 중요하다"는 언급이었습니다. 만일 한국은행이 미국의 연준처럼 자기만의 논리에 의해 정책 방향을 결정하고, 더구나 통화주의로 똘똘 뭉쳐 있는 집단이라면 저도 장 교수처럼 한국은행 독립에 반대하겠습니다.

그러나 현실은 정반대입니다. 한국은행은 아무런 권한도 없습니다. 그 많은 우수한 인력을 가지고 탁월한 보고서도 생산하지만 아무도 주목하지 않습니다. 삼성경제연구소의 찌라시 수준의 보고서는 언제나 언론에 노출되고, 한국은행보다 훨씬 더 신자유주의적인 한국개발연구원(KDI)의 보고서도 비중 있게 다뤄지지만 한국은행은 GDP(국내 총생산)이나 경상수지 발표 때만 주목을 받습니다.

한국은행과 기획재정부(전 재정경제부) 중 과연 어느 쪽이 더 시장 만능주의/주주 자본주의에 가까울까요?

기획재정부에는 최중경과 같은 중상주의자가 간혹 섞여 있긴 하지만 이헌재류의 시장 만능론자가 압도적으로 많습니다. 한국은행은 힘이 없어 그런지는 몰라도 명확하게 시장 만능론을 주장하지는 않습니다. 아니, 법으로 규정돼 있는 물가 안정조차 줏대 있게 내세우지 못합니다. 한국은행은 오히려 말을 하지 않아서 문제인 조직, 자기 지키기 바쁜 조직입니다. 오죽했으면 내가 "고슴도치 같은 조직"이라고 했겠어요?

물론 앞으로 정말 힘이 생기면 한국은행이 자신의 존재 이유인 "물가 안정"을 내세워 실업과 같은 시민의 삶의 질에 직접 영향을 미치는 중요한 목표를 잊어버릴지도 모릅니다. 그러나 지금은 결코 그렇지 않습니다. 나는 비서관일 때 한국은행 직원을 꼭 상근으로 불렀고 '개혁'에 중요한 기초 자료는(때론 기본 방침도) 한국은행을 통해서 얻었습니다. 재정경제부 관료나 KDI를 이용할 경우에는 내 의도가 드러나서 어떤 일이 벌어질지 걱정이 되었거든요.

원론적으로 말하자면, 나도 중앙은행에 대해서 장하준 교수의 생각에 동의합니다. 케인스나 스티글리츠의 생각도 그랬듯이 중앙은행은 정부와 긴밀한 연계를 가지고 움직여야 합니다. 한 기관이 하나의 목표만 맡는 게 아니라, 다수의 목표를 놓고 다수의 기관이 서로 협동해야 하니까요.

그런데 지금 그런 이상적 상황을 가로막는 집단은 어디일까요? 난 단호하게 기획재정부(이들은 삼성과 조·중·동과 같은 보수 언론과 함께 움직입니다)라고 말하겠습니다. 한국의 잡종 신자유주의의 근원이자 재생산지가 바로 거기입니다. 그들은 과장이 되면 미국에서 석(박)사 학위를 단기간에 받고 국장쯤 되면 (장 교수의 주적인) 국제통화기금(IMF)이나 세계은행에 파견 나가 신자유주의 교조의 세례를 받습니다. 얼치기로 알기에 더 과격한 시장 만능론자가 되는 거죠. 장 교수가 1960~70년대의 역사 속에서 관찰한 그 관료들이 아닙니다.

한국은행은 물가 안정이라는 단일 목표가 아니라 자산 가격 안정을 포함한 경제 안정까지 추구해야 합니다(한국은행법 개정 사항이죠!). 물론 기획재정부 등 경제 부처와 협의를 하는 채널을 둬야겠지만 지금은 더 많은 독립성이 필요합니다. 한국은행이 실업 등 중요한 정책 목표에 주의를 기울이게 하기 위해서도 그렇습니다.

실제로 필요한 것은 한국은행 금융통화위원회에 기획재정부 차관이 참석하는 것이 아니라 금융통화위원회의 구성 변화입니다. 지금처럼 각 부처를 대변하는 "민간" 전문가만 들어가는 것이 아니라 노동자와 중소기업 그리고 시민 일반을 대표하는 금통위원이 들어가야겠지요.

(나보다 훨씬 잘 알겠지만 케인스는 상황에 따라 수시로 말을 바꿨습니다(그래서 하이에크가 매번 당했지요). 그런 정책 변화를 일관된 이론으로 설명할 수 있었다는 게 바로 케인스의 천재 증명이었습니다. 예컨대 케인스도 인도라는 상황에서는 중앙은행의 필요성뿐 아니라 독립성도 강조했습니다. 당시 인도에는 (루피와 스털링의 안정적 환율 때문에) 그게 꼭 필요했으니까요.)

재벌은 과연 어떤 존재일까?

자, 이제 본론 격인 재벌 문제입니다.

1980년대 말 이래 재벌은 옛날의 재벌이 아닙니다. 내 기억으로는 1988년 금리 논쟁 때 처음으로 당시 재정경제부(조순 부총리)에 반기를 든 이래 1990년대 중반부터는 이들이 재벌-재정경제부 연합을 결성했고 이제 한 몸이라 불러도 어색하지 않습니다. 오히려 그 때부턴 재벌이 우위에 섰습니다. 발전 국가론에서 상정하는, 국가의 상대적 자율성과 힘의 우위는 이미 한국에서 현실이 아닌 지 오래 됐습니다.

장하준 교수가 재벌 문제에 관해 본격적인 논문을 쓴 건 본 적이 없지만(장기의 역사 속에서 시장 만능주의를 비판하는 게 장 교수 작업의 본령이기 때문에 이런 문제에 쓸 시간이 없다는 건 잘 압니다) 짧은 평론이나 인터뷰에서 받은 느낌은 장 교수가 재벌을 주주 자본주의, 금융 자본주의 논리의 피해자로 묘사하고 있다는 겁니다.

마르크스 식으로 주주 자본주의/시장 만능론을 한 시대의 '에테르'(헤겔식으로는 시대정신이겠죠)라고 표현한다면 그 안의 어떤 존재도 그 풍조에 물들지 않을 수 없습니다. 생물학적으로 말하자면 모든 존재는 환경에 적응하는 거니까요. 일제 강점기에는 동네의 똘똘하고 진취적인 농부가 일본인 지주의 마름이 되었을 겁니다. 농민을 최대한 수탈하려고 최초로 "근대적 경영"(경영형 지주론)을 도입하기도 했을 겁니다.

당연히 재벌은 주어진 환경 속에서 자신의 능력을 최대한 동원해서 최고의 실적을 올리려 합니다. 단기 시야의 수탈이 벌어지죠. 그런데 어떤 외적인 힘에 의해서 주주 자본주의가 사라지거나 약해진다면(분명 역사는 이 방향으로 가겠죠) 정말 재벌은 장 교수가 생각하는 것처럼 설비 투자와 새로운 산업 진출에 매진하게 될까요? 해방이 되어서 일본인 지주가 사라졌을 때 우리의 마름들은 착한 농업 경영인이 되었나요? 국가가 어떤 외적 충격이 와도 마름의 지위를 유지시켜 준다고 약속하면 이들이 소작인들의 삶의 질도 높이는 착한 존재가 될까요? (비유를 이렇게 했지만 현재의 재벌은 일제 강점기 마름보다 훨씬 더 강력한 존재입니다.)

전국경제인연합(전경련)이나 한국경제연구원의 얘길 들어서 알겠지만 그들은 조금이라도 이익이 되면 아무런 이론이나 차용합니다. 어쩌면 그래서, 논리적 일관성 따위는 단물 빠진 껌처럼 언제든 버릴 수 있기 때문에 그들이 강한 건지도 모릅니다. 예컨대 거래 비용 이론이나 대리인 이론으로 재벌 구조를 합리화하는 동시에 전형적인 시장 만능론으로 국가의 규제를 비판하지요. 자유주의자 같지만 기업 내의 전제는 당연하게 여깁니다(사실 이 모순이 로버트 달의 경제 민주주의론의 핵심입니다) 서로 모순되는 얘기도 그들에겐 아무런 문제도 안 됩니다. 그게 바로 자본이지요.

결론부터 말한다면 재벌과 주주 자본주의(또는 외국인 주주)를 대립 관계로만 보는 건 단편적인 시각입니다. 그들은 경쟁을 하는 동시에 협력해서 주주 집단 바깥의 이해 당사자들을 최대한 수탈하는 동맹군이지요.

주주 간의 관계(즉, 자본 간의 경쟁)라는 쪽에서 이 문제를 바라보는 장 교수는 소액 주주 운동과 실은 똑같은 시각을 가지고 있는 겁니다. 소액 주주 운동 역시 지배 주주와 소액 주주(이 중엔 대규모 외국인 주주도 있지요)의 대립에 주목하니까요. 즉, 장 교수나 소액 주주 운동가나 모두 자본 간 경쟁이라는 차원에서 재벌을 보고 있는 겁니다. 장 교수는 재벌을 그 경쟁 속에서 외국인 자본에 시달리는 존재로 보고, 김상조 교수는 재벌을 그 경쟁 속에서 소액 주주를 수탈하는 존재로 본다는 차이만 있는 거지요.

나아가 재벌계 대기업 정규직 노동자도 두 주주 집단(지배 주주, 소액 주주(외국인 주주 포함))과 협동해서 비정규직과 하청 기업을 수탈하는 데 동참하고 있습니다. 장 교수가 이해 당사자론을 제대로 적용한다면 오히려 이런 중층의 수탈 관계에 주목해야 합니다.

지난 번 서평에서 이 문제는 대부분 다뤘다고 생각합니다. 주주 자본주의의 힘을 약화시키는 것도 지금 해야 할 일이고, 동시에 "재벌 개혁"을 하는 것도 마땅히 해야 할 일입니다. 이런 중층적 수탈 관계를 이해 당사자론으로 어떻게 이해할 수 있고 또 거기서 도출되는 정책 방향에 관해서는 이미 밝혔습니다.

논란이 남은 사항은 시스템 위기의 가능성에 관한 겁니다. 장 교수도 정승일 박사처럼 재벌이 제약 산업에 뛰어들었다가 망해도 아무 문제가 없다고 생각하시나요? 저는 재벌이 제약 산업에는 절대 들어가지 않을 거라고 생각하지만(청와대 비서관일 때 제약 산업을 검토했는데 복제 약을 만드는 것과 같은 것은 가능하지만 신약 개발과 같은 일은 영 어렵다는 판단이었습니다. 물론 학자 출신 풋내기 비서관의 판단일 뿐, 재벌이나 박정희류의 관료는 다르게 생각할지도 모릅니다) 그랬다 망한다 하더라도, 이미 지급 보증이 해소된 상태기 때문에 아무 문제가 없을 거라고 생각하나요?

'삼성제약'을 만들려면 삼성생명이나 삼성전자 등 여러 계열 회사가 출자를 하고 그 '삼성제약'이 발행한 회사채를 계열사가 인수해서 초기 자본을 형성하겠죠. 그 이후에 은행으로부터 돈을 빌리고 소액 투자자들을 모집할 겁니다. 만일 이 회사가 부도 위기에 처한다면 단지 지급 보증이 없다고 해서 문제가 안 생길까요? 신약 개발과 같은 분야에는 천문학적 투자가 필요하고 성공 가능성은 지극히 낮습니다. 10년, 20년 계속 투자해야 합니다. 더구나 이런 쪽은 눈덩이 효과(snow ball effect)도 많이 작용할 겁니다. 기존의 지식이 많이 쌓여 있는 곳일수록 유리하겠죠.

만일, 그야말로 만에 하나 산업계와 정부가 이런 산업에 투자해야 한다고 마음먹는다면 국가가 해야 할 일은 매우 많습니다. 우선 교육 투자를 통해서 전문 인력을 충분히 길러야 하고(10년 이상 걸리겠죠?) 관련 산업 간의 네트워크를 만드는 작업에도 정부가 관여할 수밖에 없습니다. 초기 연구개발 투자에 대해서도 마치 미국의 국방부나 보건부가 하듯이 프로젝트를 발주해야겠지요.

제 아무리 삼성이나 현대라도 혼자서 할 수 있는 일이 아닙니다. 정승일 박사의 가정대로 재벌이 나 홀로 한다면? 당연히 정부는 시스템 위기를 예방하는 최소한의 조치를 마련해야 합니다. 장 교수와 내가 옹호하는 산업 정책이 바로 이런 거겠죠(내 경험에 비춰보면 정 박사가 청와대에서 이런 프로젝트를 제안하면 재벌들은 십중팔구 조·중·동을 동원해서 정부가 시장이 할 일에 개입한다고 비판할 겁니다).

재벌의 경영권을 보호해 주기만 하면 그들이 이런 장기 모험 투자를 할 것이라는 건 실로 안이한 생각입니다. 제로 리스크로 쉽게 돈 벌 수 있는 일이 널려 있는데 왜 하겠어요? 주식이나 땅 투기, 동네 빵집, 심지어 순대국집…. 재벌 규제, 자산 투기 규제와 산업 정책이 같이 갈 때만 실제로 필요한 장기 투자가 가능해질 겁니다.

또 따라잡기(catch up)를 넘어서는 단계에 들어선 나라의 산업 정책에 대해서도 이론적으로 고민해 봐야 합니다. 나는 지역 클러스터와 공동체의 발전 전략을 결합하는 것이 이 단계의 유력한 산업 정책 방향이라고 생각합니다만, 이런 주제야말로 우리 같은 산업 정책 옹호론자들이 진지하게 붙들어야 할 주제일 겁니다.

마지막으로 재벌의 은행 소유까지도 막지 말아야 한다는 주장에 이르러서는 정말 놀랐습니다. 설마 장하준 교수도 같은 생각은 아니겠지요? 이건 정확히 시스템 위기를 자초하는 일입니다. 예의 제약 회사가 망해가면 재벌계 은행들이 어떻게 하겠어요? 일반적인 계열 분리명령(또는 청구)의 도입은 더 철저한 논증이 필요하지만 금융 계열 분리 명령은 시스템 위기 가능성만으로도 도입 근거가 충분하지 않을까요?

재벌 개혁 또 경제 민주화 운동이 복지 국가 운동을 가로막는다?

장하준 교수도 아시다시피 나는 노무현 정부에 들어갈 때, 막연하지만 스웨덴 모델을 꿈꿨습니다(조금 더 유연한 이정우 교수는 네덜란드 모델을 상정했죠). 그리고 이 생각은 지금도 유효하다고 생각합니다. 최근 국민들의 복지에 대한 열망으로 우리는 그 목표에 한 걸음 더 다가섰죠.

그러나 언제나 그렇듯 스웨덴에서 한 일 하나하나를 그대로 한국에 도입한다고 해서 스웨덴 모델처럼 되는 것은 아닙니다. 예컨대 삼성이 발렌베리처럼 행동한다거나, 민주노총이 스웨덴 노동조합총연맹(LO)처럼 커지고 또 '연대 임금' 같은 획기적인 상상력 넘치는 연대 사업을 할 것이라고 가정하는 건 환상이겠지요. 또 북유럽 국가들이 주로 소득세로 재원을 조달하니까 우리도 소득세를 부과해야 한다는 것도 그런 기계적 도입 중 하나일 겁니다(종합부동산세 등 자산세는 불평등 심화를 일단 막아야 하기 때문에 절실합니다).

물론 그런 조건이 없다고 해서 복지 국가로 향한 우리의 발걸음을 멈춰서도 안 됩니다. 우선 다음 그림 두개를 한번 보시죠.

한국에서 양극화가 본격적으로 진행된 건 1995년경입니다. 이건희가 정부를 "3류"라고 일갈하고 김영삼이 "세계화"를 선언했으며 관료들이 마음 깊이 신자유주의를 받아들인 시점이죠. 그리고 외환 위기는 그런 시장 만능의 기조를 이 땅에 뿌리 내리게 했습니다. 국민들도 이제 믿을 건 나 밖에 없다, 살고 보자라고 생각하게 됐습니다.

김대중 정부가 출범했지만, 불행히도 IMF의 지배 하에서, 더구나 관료들이 이 기회를 이용해서 IMF가 요구한 것보다 더 신자유주의적인 정책(예를 들자면, 노동 시장 유연화)을 추구한 결과 사회의 양극화는 가파르게 진행됐습니다.

김대중 정부나 노무현 정부가 그래도 복지에 돈을 투입한 결과(붉은 그래프와 푸른 그래프의 차이)가 가처분 소득 지니계수지만 양극화를 막기엔 역부족이었습니다. 그 핵심 원인은 두 번째 그림에 나타납니다. 같은 시기에 임금 몫이 줄어들었으니까요.

만일 시장에서 이런 양극화를 방치한다면 제 아무리 복지에 돈을 쏟아 부어도 1980년대 중반에서 1990년대 중반의 분배 상황으로 돌아가는 것도 언감생심일 겁니다.

이 모두 세계화와 주주 자본주의의 자장 안에서 일어난 일인 건 확실합니다. 그러나 재벌-관료-조·중·동이라는 삼각 지배 동맹이 앞장서서 실천한 것 또한 명백합니다. 재벌 개혁, 경제 민주화 없이 복지만 내세워서 우리 문제를 해결할 수 있을까요?

물론 사회적 합의, 또는 대타협 없는 보편 복지 국가는 상상하기 어렵습니다. 그러나 삼각동맹이 왜 타협을 할까요? 물론 나는 수출 대기업 위주 정책은 이미 한계를 드러냈고 미국이나 유럽, 일본이 동시에 장기 침체의 수렁에서 계속 허우적거리면 곧 파탄이 날 거라고 생각합니다. 그런 위기가 온다면 혹시 가능할지도 모릅니다. 그러나 현재와 같은 세력 관계라면 위기가 닥쳤을 때 오히려 수탈을 더 강화해서 그야말로 파국으로 갈 수도 있습니다.

혹시 스웨덴의 시장 지니계수는 한국보다 더 나쁜데도 (새로운 사회를 위한 연구원은 한국의 시장 지니계수가 과소 추계됐다는 증거를 가지고 있습니다만) 소득 재분배에 의해서 세계 최고 수준의 분배를 달성했으니 그리 염려할 일이 아니라고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 그렇게 세금을 내도록 하는 힘은 또 어디서 나올까요?

노동자-자본 간의 힘의 균형이 없는 상태에서, 더구나 핵심 세력인 민주노총이 국내외 주주 집단과 함께 비정규직 노동자, 하청 기업의 수탈에 암묵적으로 동의하고 있는 상황에서 사회적 대타협을 이뤄내는 길은 도대체 어디에 있을까요? 어떤 정당도 흡수하지 못했지만 여전히 부글부글 끓고 있는 시민들의 힘밖에는 없습니다.

경제 민주화와 복지 국가 운동은 같이 가야 합니다. 그래서 삼각 지배 동맹과 힘의 균형을 이룰 때 비로소 사회적 대타협도 가능해질 겁니다.

내가 장하준 교수한테 도움을 줄 수 있는 건 내 짧은 청와대 경험 밖에 없을지도 모릅니다. 단언합니다. 혹시 우리가 정권을 다시 잡더라도 "경영권 보장해 줄 테니, 세금을 왕창 내서 복지 국가 만드는 걸 도와 달라"는 장 교수의 제안은 일언지하에 거절당할 겁니다. 삼각 지배 동맹이 왜 그러겠어요? 그들은 나름대로 한미 자유무역협정(FTA)을 통해 시장 만능의 사회가 되면 한국이 잘 될 거라고 굳게 믿고 있는데요. 더구나 현재의 제도 하에서도 재벌들은 경영권을 충분히 방어할 수 있고 또 실제로 그렇게 위협받고 있는 상황도 아닙니다.

한국은 스웨덴처럼 타인에 대한 일반 신뢰, 정부에 대한 신뢰가 높은 사회가 아닙니다. 재벌이 합리적 계산 하에 먼저 임금의 중앙 교섭을 제안하는 상황은 꿈도 꿀 수 없습니다. 수탈할 수 있는데도 타협하는 자본이란 지구 상 어디에도 존재하지 않습니다.

극한의 경쟁 속에서도, 나와 내 아이만은 살아남을 수 있다는 헛된 꿈에서 이제 막 깨어난 일반 시민들이 시장 만능주의/주주 자본주의와 재벌의 연관을 직시하게 할 때만 우리가 꿈꾸는 복지 국가도 가능해질 겁니다.

장 교수가 놀랄지 모르겠지만, 이해 당사자론자인 나와 주주 이론을 채택한 김상조 교수 사이에 현재의 운동 방향에 대한 이견은 조금도 없습니다. 경제 민주화 운동과 복지 국가 운동이 같이 가야 한다는 데 한국 대부분의 시민 운동가, 경제학자들은 동의합니다. 추상적인 이론으로 이런 합의를 갈라놓으려 하는 건 지극히 어리석은 일입니다.