2007년. 미국 시카고 어느 동네의 벼룩시장에 박스 하나가 매물로 나온다. 존 말루프라는 남자가 380달러에 낙찰받는다. 역사를 공부하던 이 스물여섯 살 청년은 자신이 쓸 책에 넣을 자료사진을 찾고 있었다. 시카고의 예전 거리 풍경이 필요했는데 마침 그 박스 안 필름에 담겨 있었다. 집에 와서 찬찬히 사진을 살핀다. 이상하다. 분명 ‘폐품’을 사왔는데 볼수록 ‘작품’인 거다. 박스 겉면에서 필름 주인의 이름을 찾았다. 비비안 마이어. 구글 검색창에 입력. 엔터. ‘검색된 자료가 없습니다.’

혹시 내 눈에만 ‘작품’인 거니? 온라인 사진 공유 커뮤니티에 사진을 몇 장 올린다. 댓글이 쏟아진다. 멋지다. 누가 찍었냐? 비비안 마이어? 그게 누구냐? 등등. 준비하던 역사책은 이미 뒷전이다. 비비안 마이어가 누군지 알아내고만 싶었다. 2009년 4월. 드디어 그녀에 대한 기사 하나가 뜬다. 1926년생. 향년 83세로 사망. 부고였다.

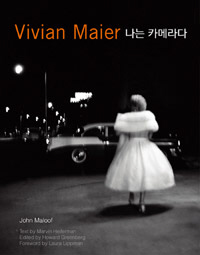

신문에 부고를 낸 사람과 겨우 연락이 닿는다. “비비안 마이어요? 우리 집 유모였어요.” 유모? 사진가가 아니라 유모? “그분이 남긴 짐을 다 처분할 건데 필요하면 가져가시든가요.” 처분? 판매가 아니라 처분? 비비안 마이어가 남기고 떠난 박스 200여 개가 그렇게 존 말루프에게 왔다. 그 안에는 무려 15만 장이나 되는 사진이 담겨 있었다. 아무도 눈여겨보지 않은, 한 여자의 비밀스러운 일생이 통째로 담겨 있었다.

| ||

ⓒ비비안 마이어

| ||

생전의 그녀는 대체로 유모였고 때때로 가사도우미였으며 종종 간병인이었다. 부모도, 남편도, 자녀도 없이 평생 남의 집을 전전하며 근근이 생계를 이어갔다. 그러면서도 목에는 언제나 카메라가 걸려 있었다. 찰칵. 놀러 나온 아이. 찰칵. 거리의 부랑자. 찰칵. 삶에 지친 노인. 제 눈에 비친 세상을 쉬지 않고 흑백의 네모에 가두었다.

낡은 박스에 담겨 치워져야 했던 그녀의 사진들

좋아하는 일을 끝까지 좋아하며 살다 간 비비안 마이어의 삶이 나름 괜찮아 보였다. ‘최고’는 아니었지만 나름 ‘최선’을 다해 살아낸 나의 시간을, 나중에라도 이렇게 세상이 알아준다면 제법 근사한 일 아닌가, 살짝 부러울 정도였다. 하지만 그녀가 남긴 근사한 사진들을 한 장 한 장 넘겨 볼수록 미소 짓던 마음이 자꾸 시무룩해진다. 왜 이렇게까지 많이 찍었을까? 찍은 사진을 왜 한 번도 남에게 보여주지 않았을까? 그녀의 삶은 왜? 그녀의 사진은 왜? 끝내 누군가의 마음에 머물지 못하고 낡은 박스에 담겨 치워져야만 했을까?

“사람이 비밀이 없다는 것은 재산이 없는 것처럼 가난하고 허전한 일이다.” 작가 이상이 쓴 소설 <실화>의 첫 문장. 비비안 마이어는 비밀이 많았는데도 내내 가난하고 허전했다. 비밀 말고는 가진 것이 하나도 없었기에 점점 더 가난해지고 허전해지는 삶이었다. 죽을 때까지 단 한 장의 사진도 발표한 적 없는 은둔의 포토그래퍼. 하지만 그녀의 뜻과 상관없이 모든 사진이 공개되어버린 지금. 비밀 말고는 아무것도 가진 게 없던 비비안 마이어가 이제 그 마지막 재산마저 빼앗긴 건 아닐까. 그녀의 사진에 푹 빠져버린 나는, 그녀에게 고맙고 또 그래서 미안하다.

----------------

댓글 없음:

댓글 쓰기